2021年01月21日 11:16

『ゆるキャン△』モデル地ゆる巡り@御前崎~磐田編≫

こんにちは!The GATE鈴木です。

ゆるキャン△のモデル地巡り、今回は番外編として、浜松市から飛び出して御前崎~磐田をご紹介していきます!!

①奥浜名湖編はコチラ

②舘山寺・弁天島編はコチラ

物語の中で、年越しキャンプ旅行に出かけた主人公リンちゃんが最初に訪れたのがこの御前埼(おまえさき)の灯台。

※地名は御前崎(おまえざき)ですが、灯台は御前埼(おまえさき)。

静岡県の中央あたりの岬のほぼ先端に位置します。県民は駿河湾の形をお座りしたゴールデンレトリーバーに例えるのですが、そのお尻部分ですね。

浜松市街から車で1時間半~2時間ほど、早速灯台に到着です。漫画のままのお姿ですね!

白亜のレンガ造りのこの洋式灯台は、1874年(明治7年)にイギリス人技師の監督のもと建てられたものだそうで、日本の灯台50選にも選ばれている貴重な灯台です。

内部見学は有料で、大人300円小学生以下無料となります。

内部はぐるぐると階段を上っていくのですが、最後のこの部分だけハシゴになっておりかなり狭いので、頭をぶつけないよう注意して登ってくださいね。

灯台からの景色がこちら。太平洋の水平線がどこまでも続いていて、まさに絶景です…!

太平洋の迫力を直に味わうことができるこちらのスポット、ぜひ皆さんも訪れてみて下さい。

御前埼の灯台を後にして向かったのは、リンちゃんが訪れた掛川のお茶屋さん「たかくら」のモデル、きみくら本店。

地図で見ても分かる通り、御前崎から目的地の竜洋オートキャンプ場までのルートからは外れた内陸にあるので、同じ行程で行こうと思うとかなり遠回りになります。御前崎から車でも1時間弱かかりました。

また、少し離れたところにKIMIKURA CAFEというお店もありますが、こちらは本店になりますので、モデル地巡りとしていかれる際はご注意くださいね。

店内は1Fが売店、2Fが喫茶となっており、早速喫茶コーナーに向かいます。

店舗裏の日本庭園が望める特等席がありましたので、ありがたくそちらに着席。

抹茶ティラミスと煎茶のセット。お正月仕様になっておりました!

至福のひと時です…。

1Fの売店は、日本茶だけでなくお茶菓子や茶器など多様な品揃えでギフトなどにも使えそうなものが沢山ありました。

リンちゃんが店員さんにおすすめされて買っていたお茶のモデルはこちら。漫画で説明されていた通り、トンネル貯蔵庫で熟成されたお茶との事です…!

掛川でお茶を買ったら、次は一気に磐田へ。リンちゃんが大晦日にお参りした(曰く「ラス詣」)、見付天神矢奈比賣神社(みつけてんじんやなひめじんじゃ)です。

この神社にお祀りされているのが、この霊犬悉平太郎(しっぺいたろう)。

この地域で若い娘を食う妖怪を退治した信濃の犬で、長野県駒ケ根では早太郎の名前で知られています。なんて凛々しいんでしょう…!

本殿前の牛の像からも分かる通り、学問の神菅原道真公をお祀りしているため、この時期は合格祈願のお参りが多いようです。

さて、いよいよ竜洋海洋公園オートキャンプ場へ。ここは長野県から流れている天竜川の河口に位置しており、運動場やプール、アスレチック遊具などのスポーツ施設が充実した公園の中にあり、徒歩すぐのレストハウスには温泉入浴施設や食事処も完備されています。

2021年1月現在、竜洋海洋公園オートキャンプ場はご利用者以外の方の見学は全てお断りされています。撮影目的での入場はお控えいただきますよう、お願い致します。

※こちらはアニメ放送前に撮影したものになります。

灯台もありました!すぐそば一面が砂浜で、御前埼の灯台とはまた違った雰囲気です。

すぐ近くに小さな駐車スペースがあるので車で行けますが、車道がかなり狭いので注意が必要です。

そしていよいよ最後の目的地、福田海岸(ふくでかいがん)へ。

①の記事で投稿した奥浜名湖展望台と同じく、地元の人にとって初日の出のスポットとして大変人気の場所になります。

駐車場に車を停めて、海岸へ抜けると、小さく見えてきました。どうやら私以外誰もいない様子…。

足跡のない砂浜にポツンと立つ鳥居!!

くすんだ朱色が海、砂、空の色に浮きすぎずとても美しいです。

お正月の時期だけ設置されるため他の時期は残念ながら見られないですが、その分特別感がありますね。

さて、以上で『ゆるキャン△』モデル地はほぼほぼ制覇。

最後におまけで、竜洋オートキャンプ場でリンちゃんが我慢できず食べていたピザと、食べたかった磐田名物おもろカレーをご紹介。

ピッツアなお

静岡大学浜松キャンパスのすぐ近くにあるこちらのお店、キッチンカーでイベントにも多数出店しているピザ屋さんになります。

イートインができるので、今回は店内でお店の看板メニュー「マルゲリータ」をいただきました。

見るからに美味しそうですよね!モチモチ生地のピザはもちろん、サラダもピクルスやフルーツが添えられていて美味しかったです。

とってもおすすめですので、ぜひみなさん足を運んでみて下さいね!

そしてリンちゃんがやたら固執していたおもろカレー、磐田市内にあるR食堂(あーるしょくどう)さんでいただいてきました。

おもろとは磐田で昔から親しまれていた豚足料理で、下処理をした豚足を煮て味付けし、こんがり焼いたり酢味噌につけて食べる料理だそうです。そんなおもろがカレーと合体して、磐田市内の飲食店でオリジナルティ溢れるメニューとして定着しているとのことです。

R食堂さんのおもろカレーは、シンプルな見た目ながらたっぷりのお豆ととろっとろに煮込まれた豚骨煮がカレーの中にゴロゴロ入っていてたまらない美味しさでした…!

『ゆるキャン△』モデル地の紹介は以上となります。

昨今なかなか外出しづらい状況ですが、すぐには足を運べない方も、こちらの記事で少しでも実際の様子が伝われば幸いです。

長らくお付き合いいただきありがとうございました♪

ゆるキャン△のモデル地巡り、今回は番外編として、浜松市から飛び出して御前崎~磐田をご紹介していきます!!

①奥浜名湖編はコチラ

②舘山寺・弁天島編はコチラ

物語の中で、年越しキャンプ旅行に出かけた主人公リンちゃんが最初に訪れたのがこの御前埼(おまえさき)の灯台。

※地名は御前崎(おまえざき)ですが、灯台は御前埼(おまえさき)。

静岡県の中央あたりの岬のほぼ先端に位置します。県民は駿河湾の形をお座りしたゴールデンレトリーバーに例えるのですが、そのお尻部分ですね。

浜松市街から車で1時間半~2時間ほど、早速灯台に到着です。漫画のままのお姿ですね!

白亜のレンガ造りのこの洋式灯台は、1874年(明治7年)にイギリス人技師の監督のもと建てられたものだそうで、日本の灯台50選にも選ばれている貴重な灯台です。

内部見学は有料で、大人300円小学生以下無料となります。

内部はぐるぐると階段を上っていくのですが、最後のこの部分だけハシゴになっておりかなり狭いので、頭をぶつけないよう注意して登ってくださいね。

灯台からの景色がこちら。太平洋の水平線がどこまでも続いていて、まさに絶景です…!

太平洋の迫力を直に味わうことができるこちらのスポット、ぜひ皆さんも訪れてみて下さい。

御前埼の灯台を後にして向かったのは、リンちゃんが訪れた掛川のお茶屋さん「たかくら」のモデル、きみくら本店。

地図で見ても分かる通り、御前崎から目的地の竜洋オートキャンプ場までのルートからは外れた内陸にあるので、同じ行程で行こうと思うとかなり遠回りになります。御前崎から車でも1時間弱かかりました。

また、少し離れたところにKIMIKURA CAFEというお店もありますが、こちらは本店になりますので、モデル地巡りとしていかれる際はご注意くださいね。

店内は1Fが売店、2Fが喫茶となっており、早速喫茶コーナーに向かいます。

店舗裏の日本庭園が望める特等席がありましたので、ありがたくそちらに着席。

抹茶ティラミスと煎茶のセット。お正月仕様になっておりました!

至福のひと時です…。

1Fの売店は、日本茶だけでなくお茶菓子や茶器など多様な品揃えでギフトなどにも使えそうなものが沢山ありました。

リンちゃんが店員さんにおすすめされて買っていたお茶のモデルはこちら。漫画で説明されていた通り、トンネル貯蔵庫で熟成されたお茶との事です…!

掛川でお茶を買ったら、次は一気に磐田へ。リンちゃんが大晦日にお参りした(曰く「ラス詣」)、見付天神矢奈比賣神社(みつけてんじんやなひめじんじゃ)です。

この神社にお祀りされているのが、この霊犬悉平太郎(しっぺいたろう)。

この地域で若い娘を食う妖怪を退治した信濃の犬で、長野県駒ケ根では早太郎の名前で知られています。なんて凛々しいんでしょう…!

本殿前の牛の像からも分かる通り、学問の神菅原道真公をお祀りしているため、この時期は合格祈願のお参りが多いようです。

さて、いよいよ竜洋海洋公園オートキャンプ場へ。ここは長野県から流れている天竜川の河口に位置しており、運動場やプール、アスレチック遊具などのスポーツ施設が充実した公園の中にあり、徒歩すぐのレストハウスには温泉入浴施設や食事処も完備されています。

2021年1月現在、竜洋海洋公園オートキャンプ場はご利用者以外の方の見学は全てお断りされています。撮影目的での入場はお控えいただきますよう、お願い致します。

※こちらはアニメ放送前に撮影したものになります。

灯台もありました!すぐそば一面が砂浜で、御前埼の灯台とはまた違った雰囲気です。

すぐ近くに小さな駐車スペースがあるので車で行けますが、車道がかなり狭いので注意が必要です。

そしていよいよ最後の目的地、福田海岸(ふくでかいがん)へ。

①の記事で投稿した奥浜名湖展望台と同じく、地元の人にとって初日の出のスポットとして大変人気の場所になります。

駐車場に車を停めて、海岸へ抜けると、小さく見えてきました。どうやら私以外誰もいない様子…。

足跡のない砂浜にポツンと立つ鳥居!!

くすんだ朱色が海、砂、空の色に浮きすぎずとても美しいです。

お正月の時期だけ設置されるため他の時期は残念ながら見られないですが、その分特別感がありますね。

さて、以上で『ゆるキャン△』モデル地はほぼほぼ制覇。

最後におまけで、竜洋オートキャンプ場でリンちゃんが我慢できず食べていたピザと、食べたかった磐田名物おもろカレーをご紹介。

ピッツアなお

静岡大学浜松キャンパスのすぐ近くにあるこちらのお店、キッチンカーでイベントにも多数出店しているピザ屋さんになります。

イートインができるので、今回は店内でお店の看板メニュー「マルゲリータ」をいただきました。

見るからに美味しそうですよね!モチモチ生地のピザはもちろん、サラダもピクルスやフルーツが添えられていて美味しかったです。

とってもおすすめですので、ぜひみなさん足を運んでみて下さいね!

そしてリンちゃんがやたら固執していたおもろカレー、磐田市内にあるR食堂(あーるしょくどう)さんでいただいてきました。

おもろとは磐田で昔から親しまれていた豚足料理で、下処理をした豚足を煮て味付けし、こんがり焼いたり酢味噌につけて食べる料理だそうです。そんなおもろがカレーと合体して、磐田市内の飲食店でオリジナルティ溢れるメニューとして定着しているとのことです。

R食堂さんのおもろカレーは、シンプルな見た目ながらたっぷりのお豆ととろっとろに煮込まれた豚骨煮がカレーの中にゴロゴロ入っていてたまらない美味しさでした…!

『ゆるキャン△』モデル地の紹介は以上となります。

昨今なかなか外出しづらい状況ですが、すぐには足を運べない方も、こちらの記事で少しでも実際の様子が伝われば幸いです。

長らくお付き合いいただきありがとうございました♪

2021年01月10日 12:10

ゆるキャン△モデル地ゆる巡り@浜松②舘山寺・弁天島編≫

こんにちは!The GATE鈴木です。

前回に続いてお届けするのは、ゆるキャン△のモデル地巡り「舘山寺・弁天島編」!!!

前回の記事はコチラから。

奥浜名湖であまり成果を得られなかった我々が次に向かうのは、物語の中で主人公のリンちゃんが訪れる浜名湖周辺のスポット。佐久米駅からぐんぐんと浜名湖の外周を南下していき、まずは舘山寺温泉街へ。

舘山寺温泉は浜名湖のほとりにある温泉地で、名前の通り舘山寺というお寺や遊園地、動物園、フラワーパークがすぐそばにあり、浜松で最もメジャーな観光地の一つです。

リンちゃんが歩いていた温泉街の通りは、こんな感じ。漫画の通り、歩いていくと次から次へとうなぎ屋さんが現れるような感じです。

奥に見える山は舘山寺。ここだけ浜名湖に突き出した小さな半島のようになっていて、ぐるっと散策する事ができて楽しめるのでぜひ一緒に訪れてみて下さい♪

そして、ここのお目当てはなんと言ってもコチラ。しず花さん!!!

しず花さんは舘山寺温泉街の一本脇に入った裏通りにある和菓子屋さんで、知る人ぞ知る人気店なんです。

しず花さんの代表的なお菓子がこちらのいちごの雫。

漫画の中ではしず香というお店の苺のきらめきとして登場するこちら、いちご大福のように白あんをまとった苺が求肥に包まれているのですが、ご覧の通りの上品さ。「あきひめ」「きらぴか」「紅ほっぺ」など、苺の種類を選ぶことができます。大人気商品の為、予約販売が一般的ですが、この日はちょうど紅ほっぺが少しだけ店頭で売られていたのでGETできました!新鮮で高品質な苺だからこその極上の美味しさです。ぜひ皆さんもお試しください♪

また、しず花さんには他にもお団子や上生菓子、カステラなどの和菓子がずらりと並んでおり、ショーケースが宝石箱のように輝いているのですが、いちごの雫だけでなく、それらのお菓子も本当に美味しいんです。

この日はすぐに食べられるぜんざいに目を奪われて購入。お餅入りで大300円小150円。こちらは小サイズになります。こんなに美味しいぜんざいは初めてでした…。

さて、舘山寺で小腹を満たした後は、浜名湖大橋を渡って弁天島まで一気に南下していきます。

この橋もリンちゃんがスクーターで移動していましたね。漫画にも描かれていた左側の白い建物はホテル「THE HAMANAKO」。地元の人にも人気のリゾート感たっぷりのホテルです。

この橋を渡った先にあるのが渚園キャンプ場。

この地図で分かる通り、浜名湖の湖上にある埋め立て地なんです。

同じ敷地に隣接するウォットという水族館もとても面白いので、ぜひ一緒に行かれることをお勧めします!

渚園さんは浜松中心地からも車で30分ほどと近いのに格安でキャンプができるので浜松市民にはとても人気で私もよく友人と利用しています。今回は時間の問題で通り過ぎてしまったので、以前デイキャンプした時の写真を。

後方の防風林?の後ろは浜名湖ですので、とにかく風が強いです。特に冬のキャンプは風が出てくると大変なことになりますので、防寒防風対策をバッチリしていってくださいね。

※浜松は「遠州のからっ風」という言葉がある通り、とにかく冬場の風が強烈です。

そしてこちらは渚園の前にある橋。アニメ2期のイメージビジュアルに使われていた場所になりますが、ここも車で通り抜けるだけ。普段気に留めず何気なく通っている橋なので、この橋が使われていたのはとても驚きました。

さて、舘山寺から15分ほどのドライブで、いよいよ弁天島まで下りてきました。ここはリンちゃんが元日の日の入りを見たところ。(初日の出を見たところはまた次回ご案内します)冬場は鳥居と夕日が重なってとても美しい景色が見られます。

そして今回の旅の最後に訪れたのは、リンちゃんが渚園キャンプ場から足を伸ばして訪れた表浜駐車場。我々GATEスタッフ、この作品で初めてこの駐車場の存在を知りました。浜松の方も知らない方が多い穴場だと思います。

駐車料金は自動車が410円、二輪は無料です。

ここは浜名湖と太平洋の境目にあり、国道一号線の浜名大橋の真下に位置する場所にあたります。

頭上に橋、右手に浜名湖、左手には太平洋というダイナミックな景観を、吹き荒れる暴風の中見ることができ、なんというか、つまりとっても寒かったので、ぜひ皆さん暖かい恰好で行って下さい…!!

橋の真下はこんな感じ。人と比べるととても大きいのがよく分かりますね。

砂に埋もれた消波ブロックも良い感じになっていました。時間があれば撮影大会したくなるような、不思議な景色です。

以上、今回は舘山寺と弁天島周辺のスポットをご紹介させて頂きました☆

次回はストーリーを遡って③御前崎・磐田編です。お楽しみに♪

前回に続いてお届けするのは、ゆるキャン△のモデル地巡り「舘山寺・弁天島編」!!!

前回の記事はコチラから。

奥浜名湖であまり成果を得られなかった我々が次に向かうのは、物語の中で主人公のリンちゃんが訪れる浜名湖周辺のスポット。佐久米駅からぐんぐんと浜名湖の外周を南下していき、まずは舘山寺温泉街へ。

舘山寺温泉は浜名湖のほとりにある温泉地で、名前の通り舘山寺というお寺や遊園地、動物園、フラワーパークがすぐそばにあり、浜松で最もメジャーな観光地の一つです。

リンちゃんが歩いていた温泉街の通りは、こんな感じ。漫画の通り、歩いていくと次から次へとうなぎ屋さんが現れるような感じです。

奥に見える山は舘山寺。ここだけ浜名湖に突き出した小さな半島のようになっていて、ぐるっと散策する事ができて楽しめるのでぜひ一緒に訪れてみて下さい♪

そして、ここのお目当てはなんと言ってもコチラ。しず花さん!!!

しず花さんは舘山寺温泉街の一本脇に入った裏通りにある和菓子屋さんで、知る人ぞ知る人気店なんです。

しず花さんの代表的なお菓子がこちらのいちごの雫。

漫画の中ではしず香というお店の苺のきらめきとして登場するこちら、いちご大福のように白あんをまとった苺が求肥に包まれているのですが、ご覧の通りの上品さ。「あきひめ」「きらぴか」「紅ほっぺ」など、苺の種類を選ぶことができます。大人気商品の為、予約販売が一般的ですが、この日はちょうど紅ほっぺが少しだけ店頭で売られていたのでGETできました!新鮮で高品質な苺だからこその極上の美味しさです。ぜひ皆さんもお試しください♪

また、しず花さんには他にもお団子や上生菓子、カステラなどの和菓子がずらりと並んでおり、ショーケースが宝石箱のように輝いているのですが、いちごの雫だけでなく、それらのお菓子も本当に美味しいんです。

この日はすぐに食べられるぜんざいに目を奪われて購入。お餅入りで大300円小150円。こちらは小サイズになります。こんなに美味しいぜんざいは初めてでした…。

さて、舘山寺で小腹を満たした後は、浜名湖大橋を渡って弁天島まで一気に南下していきます。

この橋もリンちゃんがスクーターで移動していましたね。漫画にも描かれていた左側の白い建物はホテル「THE HAMANAKO」。地元の人にも人気のリゾート感たっぷりのホテルです。

この橋を渡った先にあるのが渚園キャンプ場。

この地図で分かる通り、浜名湖の湖上にある埋め立て地なんです。

同じ敷地に隣接するウォットという水族館もとても面白いので、ぜひ一緒に行かれることをお勧めします!

渚園さんは浜松中心地からも車で30分ほどと近いのに格安でキャンプができるので浜松市民にはとても人気で私もよく友人と利用しています。今回は時間の問題で通り過ぎてしまったので、以前デイキャンプした時の写真を。

後方の防風林?の後ろは浜名湖ですので、とにかく風が強いです。特に冬のキャンプは風が出てくると大変なことになりますので、防寒防風対策をバッチリしていってくださいね。

※浜松は「遠州のからっ風」という言葉がある通り、とにかく冬場の風が強烈です。

そしてこちらは渚園の前にある橋。アニメ2期のイメージビジュアルに使われていた場所になりますが、ここも車で通り抜けるだけ。普段気に留めず何気なく通っている橋なので、この橋が使われていたのはとても驚きました。

さて、舘山寺から15分ほどのドライブで、いよいよ弁天島まで下りてきました。ここはリンちゃんが元日の日の入りを見たところ。(初日の出を見たところはまた次回ご案内します)冬場は鳥居と夕日が重なってとても美しい景色が見られます。

そして今回の旅の最後に訪れたのは、リンちゃんが渚園キャンプ場から足を伸ばして訪れた表浜駐車場。我々GATEスタッフ、この作品で初めてこの駐車場の存在を知りました。浜松の方も知らない方が多い穴場だと思います。

駐車料金は自動車が410円、二輪は無料です。

ここは浜名湖と太平洋の境目にあり、国道一号線の浜名大橋の真下に位置する場所にあたります。

頭上に橋、右手に浜名湖、左手には太平洋というダイナミックな景観を、吹き荒れる暴風の中見ることができ、なんというか、つまりとっても寒かったので、ぜひ皆さん暖かい恰好で行って下さい…!!

橋の真下はこんな感じ。人と比べるととても大きいのがよく分かりますね。

砂に埋もれた消波ブロックも良い感じになっていました。時間があれば撮影大会したくなるような、不思議な景色です。

以上、今回は舘山寺と弁天島周辺のスポットをご紹介させて頂きました☆

次回はストーリーを遡って③御前崎・磐田編です。お楽しみに♪

2020年12月28日 11:31

ゆるキャン△モデル地ゆる巡り@浜松①奥浜名湖編≫

お久しぶりです!

The GATE HAMAMATSUスタッフ鈴木です。

今回ご紹介するのは、ゆるキャン△のモデル地巡り。

「ゆるキャン△」は、山梨県周辺を舞台に、キャンプが大好きな女子高生たちを描いた漫画作品で、2018年にアニメ放送されたのち、来年2021年1月からシリーズ2期の放送が決まっている人気アニメシリーズです。(この記事で初めて知った方がいらっしゃいましたら、ゆるキャン△の「△」は読まず、「ゆるきゃん」と読みます。)

このシリーズ2期は原作漫画の5巻(現在10巻まで刊行)あたりから始まるようなのですが、この5巻、なんと物語の舞台で磐田~浜松が取り上げられているんです!

こちらの表紙も、よく見ると奥浜名湖展望台。

これはチェックしなくては、という事で、我々TheGATEスタッフで早速、漫画で取り上げられているスポットを回ってきました。浜松定番の観光地から、浜松市民でもあまり知られていないような場所までありましたので、順番にご紹介していきます!

ちなみにこのアニメ、静岡県では静岡放送SBSで2021年1月12日から毎週火曜25:55~放送、というちょっとハードルの高い時間帯となっています。。録画ができる方は録画必須ですね…!

まずは表紙に使われている、奥浜名湖展望台へ!!

浜松駅から車で40分ほど、気賀のあたりからは天浜線の線路と並行するように西へ西へと向かっていきます。

途中展望台方面に登る山道に入ってから、みかん畑の中をさらに5分ほど登っていくのですが…あれ、さっき前を走っていた車が戻ってくる。

嫌な予感がする中展望台入り口に到着すると、なんと通行止め。

現在展望台は老朽化のため閉鎖されているようです…。登れないにしても近くまで行ければ良かったのですが、駐車場にもたどり着けず、Uターン。

代わりに入り口の手前にあるビュースポットの様子だけ写真に収めて帰りました。

ここからでも、展望台からの景色とよく似た構図のきれいな景色が望めますので、少しでもゆるキャンの雰囲気を味わいたいという方にはおススメです!

こちらは奥浜名湖展望台から見た、2018年の初日の出。

地元の人には初日の出のスポットとしても有名で、この日は木造の小さな展望台にギュウギュウになるほどたくさんの人が集まっていました。

さて、気を取り直して、次の目的地浜名湖佐久米駅へ!!

この佐久米駅は浜松の鉄道、天竜浜名湖鉄道の駅で、漫画の中ではソロキャンプの旅をしている主人公のリンちゃんと浜松のおばあちゃんの家で年越しをするなでしこちゃんが待ち合わせする場所になっています。

こちらのお目当ては、なんといっても漫画で紹介されているユリカモメたち。毎年冬の時期にこの周辺に集まってくるユリカモメを餌付けしていて、佐久米駅はこの時期ユリカモメと電車の絶景スポットとして多くの写真家が足を運ぶ場所になります。

駅舎から見る浜名湖の水面はとてもきれいなのですが…あれ…ユリカモメが全然いない。

どうもこの日は何かの撮影のために向こう岸にあるホテルで餌をあげているため、普段駅のあたりにいるユリカモメさんたちはみんなそのホテルの方に行ってしまったとの事。(偶然居合わせた撮影班のスタッフさんが教えてくれました。)

少しすると、駅にいる私たちの姿を見たカモメさんが、餌を期待してこちらに来てくれたのですが、餌を持たずに来てしまった我々。カモメさんたちはすぐに気づいてそっぽを向いてしまい、、、

さらに「お前たちに用はない」と言わんばかりに浜名湖へ戻っていってしまいました。

ちょうど天浜線が通りかかったので、写真に収めたのですが、カモメさんたちは水面にプカプカ。

うーん、展望台に続き、ちょっと不発で終わってしまいました…。これも旅の醍醐味ですね…!

これでは終わらせられないので、去年同じころに佐久米駅に行ってきた別のスタッフから写真を提供してもらいました…。

こんな感じで本来はたくさんのユリカモメがわさわさと飛び回っているんです。人懐っこく、頭の上にも乗ってくれるんですよ。

こちらは電車の中から撮った写真。すごい光景ですね!

佐久米駅のユリカモメは通年見られるものではなく、毎年11月~3月頃に集まってきますので、見に行かれる際はぜひご注意くださいね。また、この駅で餌付けしている男性がいらっしゃるのですが、その方とうまく会えれば、駅に来るユリカモメの数も増えるそうです。

劇中でユリカモメと触れ合ったリンちゃんとなでしこちゃんがその後うなぎを食べたお店はこのさくめさんかなと思います。地元の人がおススメする人気店さんですよ。駅の目の前なので見逃す事はないはずです!

というわけで、今回の奥浜名湖編はあまり成果を上げられず、かなりゆるゆるとした聖地巡礼となってしまいました。想定外が続きましたが、それも旅の醍醐味という事で、この後は舘山寺~弁天島に足を伸ばしていくことに。

次回②舘山寺・弁天島編もお楽しみに☆

The GATE HAMAMATSUスタッフ鈴木です。

今回ご紹介するのは、ゆるキャン△のモデル地巡り。

「ゆるキャン△」は、山梨県周辺を舞台に、キャンプが大好きな女子高生たちを描いた漫画作品で、2018年にアニメ放送されたのち、来年2021年1月からシリーズ2期の放送が決まっている人気アニメシリーズです。(この記事で初めて知った方がいらっしゃいましたら、ゆるキャン△の「△」は読まず、「ゆるきゃん」と読みます。)

このシリーズ2期は原作漫画の5巻(現在10巻まで刊行)あたりから始まるようなのですが、この5巻、なんと物語の舞台で磐田~浜松が取り上げられているんです!

こちらの表紙も、よく見ると奥浜名湖展望台。

これはチェックしなくては、という事で、我々TheGATEスタッフで早速、漫画で取り上げられているスポットを回ってきました。浜松定番の観光地から、浜松市民でもあまり知られていないような場所までありましたので、順番にご紹介していきます!

ちなみにこのアニメ、静岡県では静岡放送SBSで2021年1月12日から毎週火曜25:55~放送、というちょっとハードルの高い時間帯となっています。。録画ができる方は録画必須ですね…!

まずは表紙に使われている、奥浜名湖展望台へ!!

浜松駅から車で40分ほど、気賀のあたりからは天浜線の線路と並行するように西へ西へと向かっていきます。

途中展望台方面に登る山道に入ってから、みかん畑の中をさらに5分ほど登っていくのですが…あれ、さっき前を走っていた車が戻ってくる。

嫌な予感がする中展望台入り口に到着すると、なんと通行止め。

現在展望台は老朽化のため閉鎖されているようです…。登れないにしても近くまで行ければ良かったのですが、駐車場にもたどり着けず、Uターン。

代わりに入り口の手前にあるビュースポットの様子だけ写真に収めて帰りました。

ここからでも、展望台からの景色とよく似た構図のきれいな景色が望めますので、少しでもゆるキャンの雰囲気を味わいたいという方にはおススメです!

こちらは奥浜名湖展望台から見た、2018年の初日の出。

地元の人には初日の出のスポットとしても有名で、この日は木造の小さな展望台にギュウギュウになるほどたくさんの人が集まっていました。

さて、気を取り直して、次の目的地浜名湖佐久米駅へ!!

この佐久米駅は浜松の鉄道、天竜浜名湖鉄道の駅で、漫画の中ではソロキャンプの旅をしている主人公のリンちゃんと浜松のおばあちゃんの家で年越しをするなでしこちゃんが待ち合わせする場所になっています。

こちらのお目当ては、なんといっても漫画で紹介されているユリカモメたち。毎年冬の時期にこの周辺に集まってくるユリカモメを餌付けしていて、佐久米駅はこの時期ユリカモメと電車の絶景スポットとして多くの写真家が足を運ぶ場所になります。

駅舎から見る浜名湖の水面はとてもきれいなのですが…あれ…ユリカモメが全然いない。

どうもこの日は何かの撮影のために向こう岸にあるホテルで餌をあげているため、普段駅のあたりにいるユリカモメさんたちはみんなそのホテルの方に行ってしまったとの事。(偶然居合わせた撮影班のスタッフさんが教えてくれました。)

少しすると、駅にいる私たちの姿を見たカモメさんが、餌を期待してこちらに来てくれたのですが、餌を持たずに来てしまった我々。カモメさんたちはすぐに気づいてそっぽを向いてしまい、、、

さらに「お前たちに用はない」と言わんばかりに浜名湖へ戻っていってしまいました。

ちょうど天浜線が通りかかったので、写真に収めたのですが、カモメさんたちは水面にプカプカ。

うーん、展望台に続き、ちょっと不発で終わってしまいました…。これも旅の醍醐味ですね…!

これでは終わらせられないので、去年同じころに佐久米駅に行ってきた別のスタッフから写真を提供してもらいました…。

こんな感じで本来はたくさんのユリカモメがわさわさと飛び回っているんです。人懐っこく、頭の上にも乗ってくれるんですよ。

こちらは電車の中から撮った写真。すごい光景ですね!

佐久米駅のユリカモメは通年見られるものではなく、毎年11月~3月頃に集まってきますので、見に行かれる際はぜひご注意くださいね。また、この駅で餌付けしている男性がいらっしゃるのですが、その方とうまく会えれば、駅に来るユリカモメの数も増えるそうです。

劇中でユリカモメと触れ合ったリンちゃんとなでしこちゃんがその後うなぎを食べたお店はこのさくめさんかなと思います。地元の人がおススメする人気店さんですよ。駅の目の前なので見逃す事はないはずです!

というわけで、今回の奥浜名湖編はあまり成果を上げられず、かなりゆるゆるとした聖地巡礼となってしまいました。想定外が続きましたが、それも旅の醍醐味という事で、この後は舘山寺~弁天島に足を伸ばしていくことに。

次回②舘山寺・弁天島編もお楽しみに☆

2020年09月02日 13:54

面白い!!テーマ展【あかりの道具】鑑賞@浜松市博物館Δ≫

こんにちは まだまだ残暑が厳しい今日この頃ですが、

まだまだ残暑が厳しい今日この頃ですが、

皆さまに涼しい屋内での鑑賞イベントをご紹介します

あかりの道具@浜松市博物館

GATEスタッフも7/25~開催中のテーマ展を見学してきましたので、これから行きたいッッという方もぜひレポート

をご参考にしてみて下さい

デデーン

大きなモニュメントの様な看板が印象的な浜松市博物館

TheGATEHAMAMATSUにて展示中の家康散歩道のスポットでもあります

洋館の様な外観ですね・・・外から中が見えない所がより好奇心をそそられます

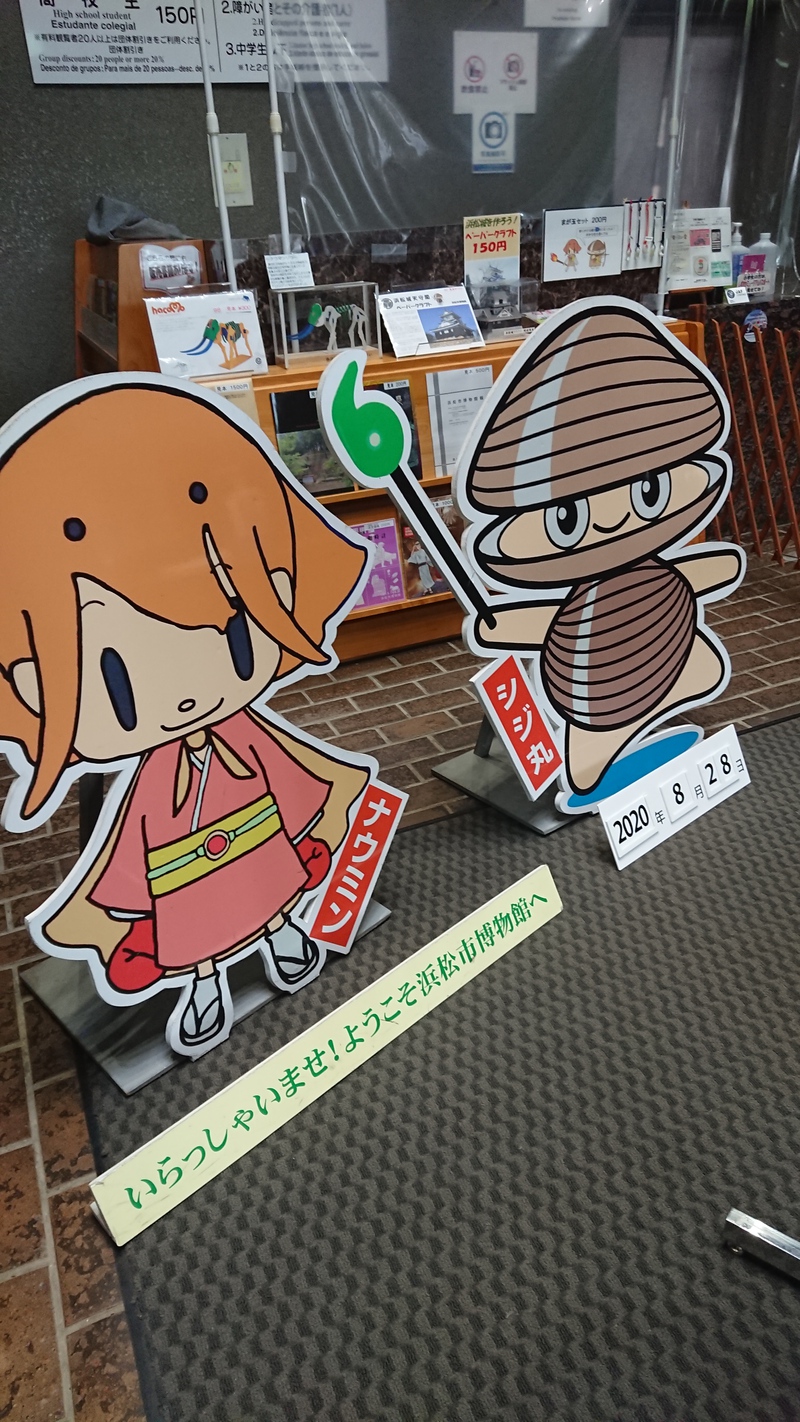

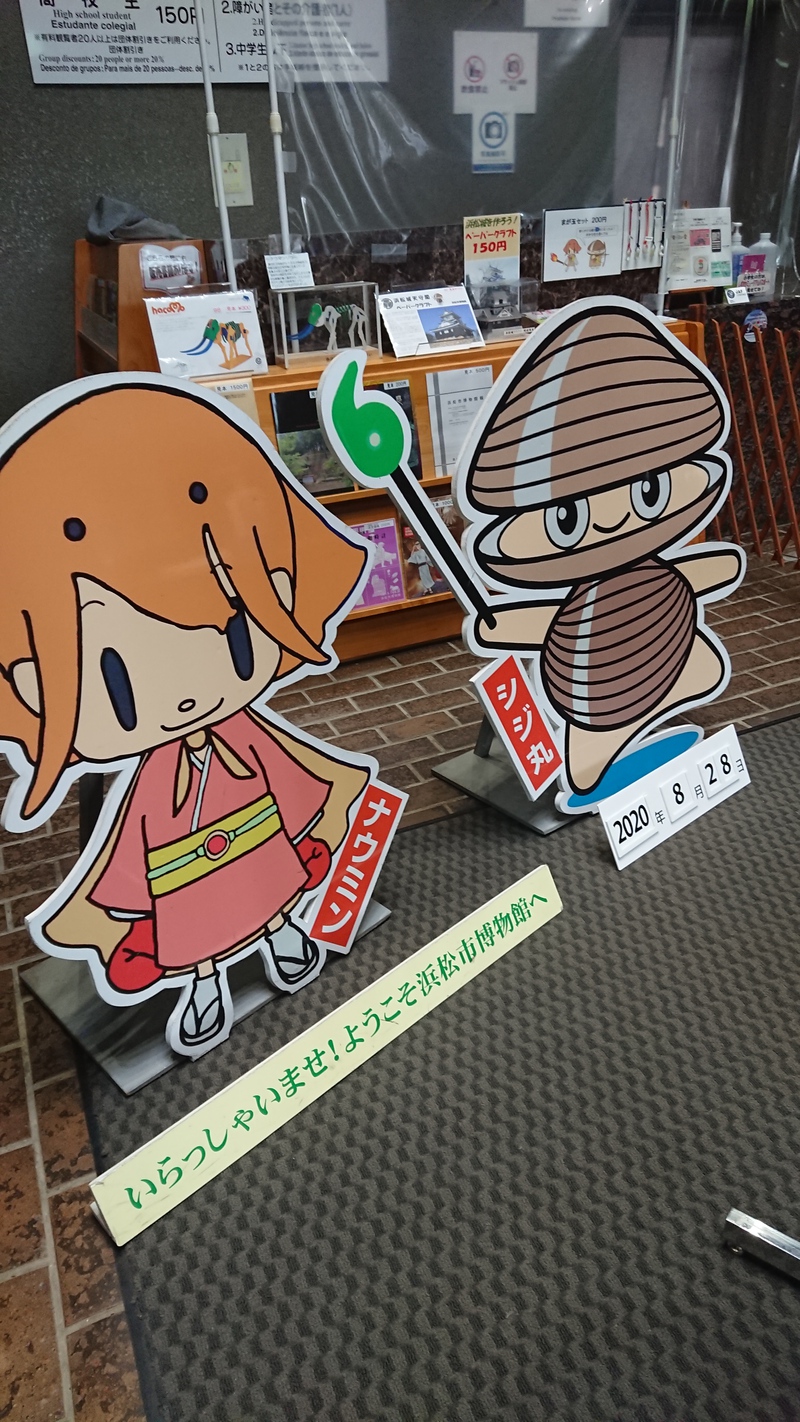

博物館のキャラクターシジ丸とナウミンがお出迎えしてくれます

テーマ展~あかりの道具~

私達が生れた頃には既に電気やあかりはスイッチひとつで灯すことができる時代でしたが電気がまだなかった時代には、人々は様々な方法であかりを得ていました。時代ごとに変わりゆくあかりの道具や燃料が一目でわかる展示内容となっています

足を運んでご覧いただきたい見応え充分な展示でしたので、ここではランダムに抜粋してご紹介します

縄文時代~~

草木を燃やし火を起こす・・・やはり社会科の歴史の授業でも最初は縄文時代でワイルドに火おこしする姿を本等でみたことがありますね 現在アウトドアブームも再来し敢えて焚火などをして楽しむ風習もあり文化の継承のパワーを感じます

現在アウトドアブームも再来し敢えて焚火などをして楽しむ風習もあり文化の継承のパワーを感じます

よく耳にする松明(たいまつ)の根源も知る事ができます。

また江戸時代には、鉄と石を打ち合わせる火打ち方法も普及していたようです。

油を燃料とする

今では、オリーブオイル・ごま油・サラダ油などなど植物性の油が主に食生活に使われていますが遥か昔は魚や動物性の油を使用し植物油は希少で一般国民には、江戸時代になり普及されてきた様です。椿オイルは現在でも髪の毛の栄養成分として使用され昔から変わらず貴重な油なのですね。

油を小皿のような形の灯明皿(みゃくみょうざら)に入れそこへ主にイグサの髄などを浸し火を灯し髄が燃え尽きるまでの継続的に省スペースであかりを灯すことができるようになっていきました。

灯台下暗し

の灯台・・・私はずっと海辺の灯台を想像していました

行灯

こちらのいい感じの行灯・・・時代劇に登場していそうです 火が早く消えるのを防いだり光を調節したりと道具機能が

火が早く消えるのを防いだり光を調節したりと道具機能が っています

っています

がんどう

横向きにあかりを灯すことができ、夜道を歩く時など手持ちしながら好きな方向を照らせる便利なアイテム

ろうそく

ろうそくができるまでを写真や所蔵品で詳しく学べます。この日の見学時はスタッフさんが丁寧に教えて下さいました

提灯

ここ浜松市では浜松まつりでも使用する機会の多い提灯。市内の提灯の製造・販売の

お店からお借りした資料やお品もずらり

使わないときは伸縮させて保管できる機能も備わりより実用性のある道具となっています

石油・ガス

石油ランプは、油ツボ・口金・芯・ホヤからでき明るさが調整できたり部屋全体用・座敷・屋外など用途により様々な場所に使用できました。

ガスは明治5年に横浜でガス灯がともり街灯に使用されるようになりました。

最後は

電気のあかり

電気が初めて日本でともったのは明治11年、浜松市では明治28年その後明治35年には浜松電灯株式会社が設立され明治末期には

市内全域に普及したそうです。

当時の浜松市駅前や街の写真が展示されています。

今の風景と照らし合わせるととても感慨深いです

また富塚町の水力発電の資料も展示されあかりだけでなく、浜松市の歴史にも触れることができます。

常設展示エリアには・・・徳川家康公のしかみ像や

浜北人の歴史をはじめ様々な時代の浜松市を

鑑賞しながら学べます 昔の家庭の

昔の家庭の

家の中などレトロで可愛い家電が沢山

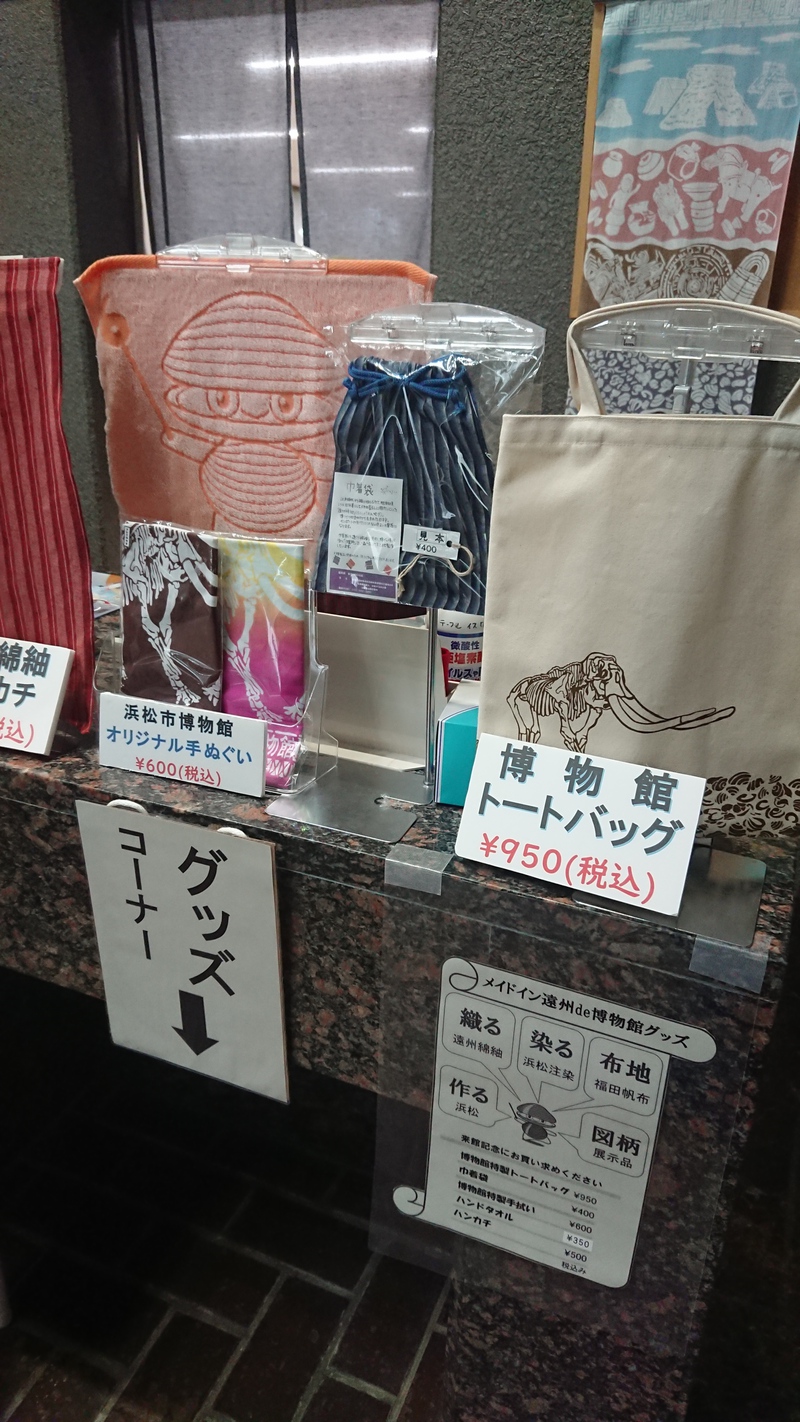

お土産コーナーも充実

勾玉作成キットやペーパークラフトなど面白グッズ多数でした

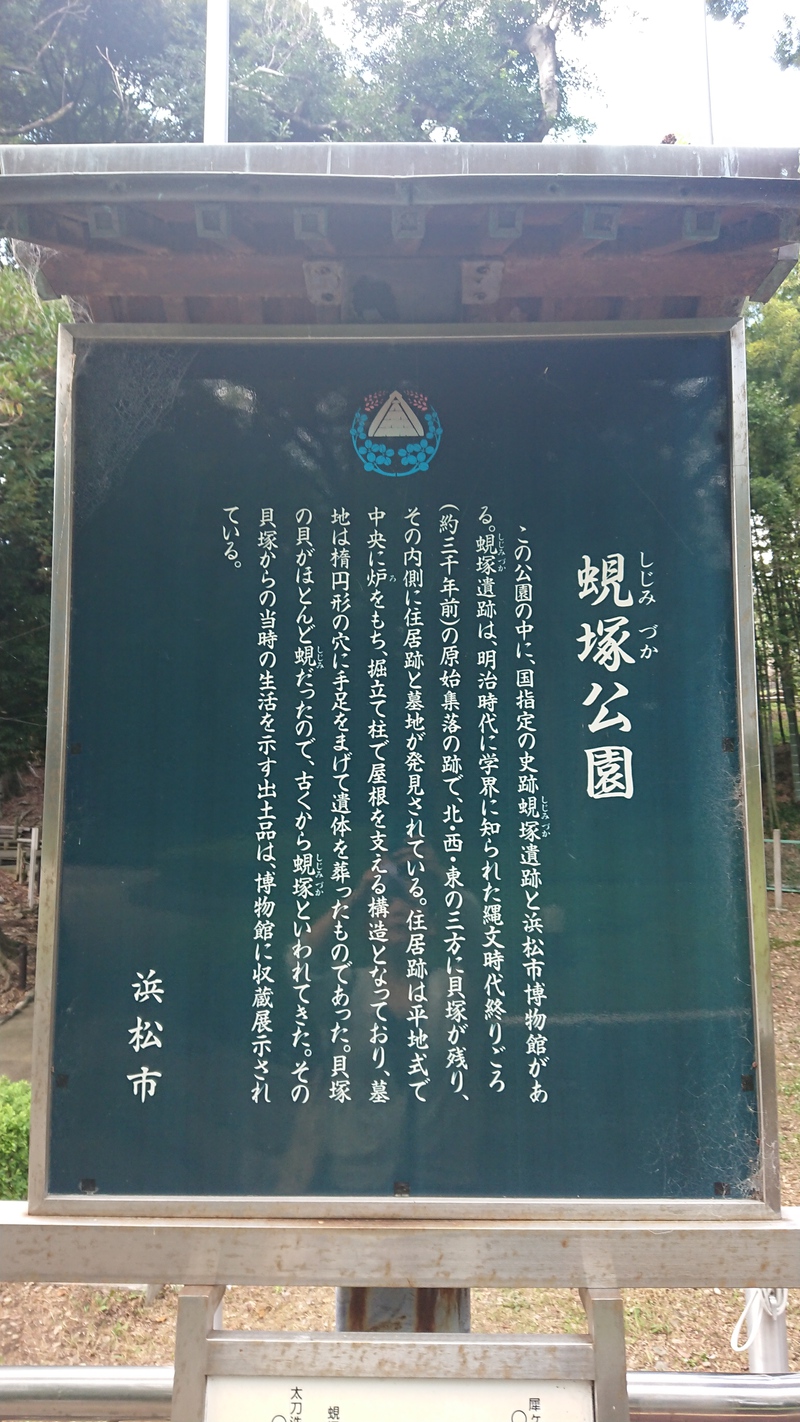

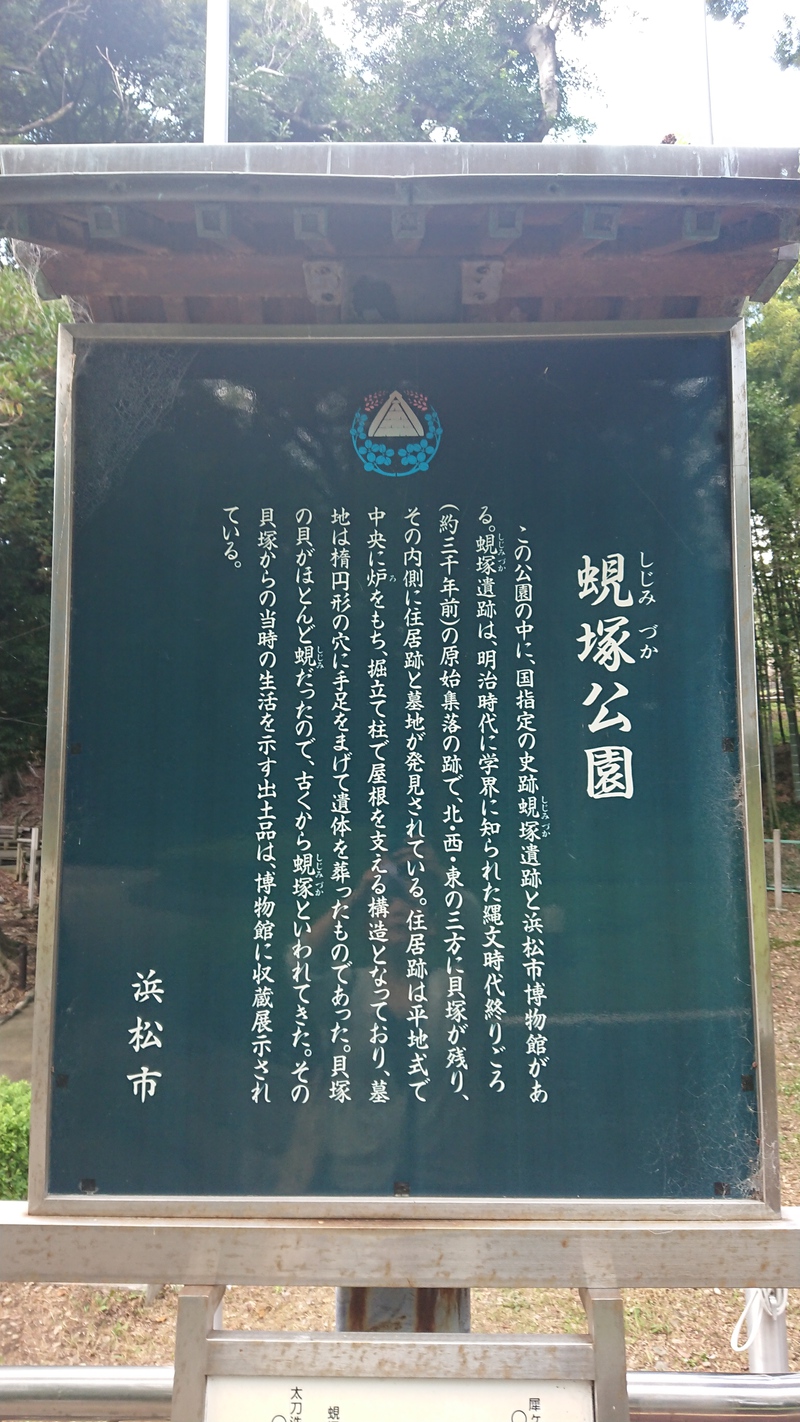

蜆塚公園

博物館で頭や を使った後は、外の公園をお散歩して

を使った後は、外の公園をお散歩して

歴史遺産を見物されてみてはいかがでしょうか?心癒されましたッ

今もシジミがいっぱい

かやぶき屋根のお家

宿泊体験してみたい!

生活に密接したあかりの道具のテーマ展示や常設展示鑑賞・蜆塚遺跡公園散歩など見どころ満載の浜松市博物館で文化な1日をお過ごしください

当館にテーマ展割引券付チラシございます

7/25(土)~9/27(日)

浜松市博物館

〒432-8018

浜松市中区蜆塚4丁目22-1

☎053-456-2208

[photo:22]

まだまだ残暑が厳しい今日この頃ですが、

まだまだ残暑が厳しい今日この頃ですが、皆さまに涼しい屋内での鑑賞イベントをご紹介します

あかりの道具@浜松市博物館

GATEスタッフも7/25~開催中のテーマ展を見学してきましたので、これから行きたいッッという方もぜひレポート

をご参考にしてみて下さい

デデーン

大きなモニュメントの様な看板が印象的な浜松市博物館

TheGATEHAMAMATSUにて展示中の家康散歩道のスポットでもあります

洋館の様な外観ですね・・・外から中が見えない所がより好奇心をそそられます

博物館のキャラクターシジ丸とナウミンがお出迎えしてくれます

テーマ展~あかりの道具~

私達が生れた頃には既に電気やあかりはスイッチひとつで灯すことができる時代でしたが電気がまだなかった時代には、人々は様々な方法であかりを得ていました。時代ごとに変わりゆくあかりの道具や燃料が一目でわかる展示内容となっています

足を運んでご覧いただきたい見応え充分な展示でしたので、ここではランダムに抜粋してご紹介します

縄文時代~~

草木を燃やし火を起こす・・・やはり社会科の歴史の授業でも最初は縄文時代でワイルドに火おこしする姿を本等でみたことがありますね

現在アウトドアブームも再来し敢えて焚火などをして楽しむ風習もあり文化の継承のパワーを感じます

現在アウトドアブームも再来し敢えて焚火などをして楽しむ風習もあり文化の継承のパワーを感じます

よく耳にする松明(たいまつ)の根源も知る事ができます。

また江戸時代には、鉄と石を打ち合わせる火打ち方法も普及していたようです。

油を燃料とする

今では、オリーブオイル・ごま油・サラダ油などなど植物性の油が主に食生活に使われていますが遥か昔は魚や動物性の油を使用し植物油は希少で一般国民には、江戸時代になり普及されてきた様です。椿オイルは現在でも髪の毛の栄養成分として使用され昔から変わらず貴重な油なのですね。

油を小皿のような形の灯明皿(みゃくみょうざら)に入れそこへ主にイグサの髄などを浸し火を灯し髄が燃え尽きるまでの継続的に省スペースであかりを灯すことができるようになっていきました。

灯台下暗し

の灯台・・・私はずっと海辺の灯台を想像していました

行灯

こちらのいい感じの行灯・・・時代劇に登場していそうです

火が早く消えるのを防いだり光を調節したりと道具機能が

火が早く消えるのを防いだり光を調節したりと道具機能が っています

っています

がんどう

横向きにあかりを灯すことができ、夜道を歩く時など手持ちしながら好きな方向を照らせる便利なアイテム

ろうそく

ろうそくができるまでを写真や所蔵品で詳しく学べます。この日の見学時はスタッフさんが丁寧に教えて下さいました

提灯

ここ浜松市では浜松まつりでも使用する機会の多い提灯。市内の提灯の製造・販売の

お店からお借りした資料やお品もずらり

使わないときは伸縮させて保管できる機能も備わりより実用性のある道具となっています

石油・ガス

石油ランプは、油ツボ・口金・芯・ホヤからでき明るさが調整できたり部屋全体用・座敷・屋外など用途により様々な場所に使用できました。

ガスは明治5年に横浜でガス灯がともり街灯に使用されるようになりました。

最後は

電気のあかり

電気が初めて日本でともったのは明治11年、浜松市では明治28年その後明治35年には浜松電灯株式会社が設立され明治末期には

市内全域に普及したそうです。

当時の浜松市駅前や街の写真が展示されています。

今の風景と照らし合わせるととても感慨深いです

また富塚町の水力発電の資料も展示されあかりだけでなく、浜松市の歴史にも触れることができます。

常設展示エリアには・・・徳川家康公のしかみ像や

浜北人の歴史をはじめ様々な時代の浜松市を

鑑賞しながら学べます

昔の家庭の

昔の家庭の家の中などレトロで可愛い家電が沢山

お土産コーナーも充実

勾玉作成キットやペーパークラフトなど面白グッズ多数でした

蜆塚公園

博物館で頭や

を使った後は、外の公園をお散歩して

を使った後は、外の公園をお散歩して歴史遺産を見物されてみてはいかがでしょうか?心癒されましたッ

今もシジミがいっぱい

かやぶき屋根のお家

宿泊体験してみたい!

生活に密接したあかりの道具のテーマ展示や常設展示鑑賞・蜆塚遺跡公園散歩など見どころ満載の浜松市博物館で文化な1日をお過ごしください

当館にテーマ展割引券付チラシございます

7/25(土)~9/27(日)

浜松市博物館

〒432-8018

浜松市中区蜆塚4丁目22-1

☎053-456-2208

[photo:22]

2020年08月31日 10:19

浜名湖オルゴールミュージアム&ロープウェイで自然と美しさを楽しもう!≫

こんにちは☀️

The GATE HAMAMATSUの下村です。

残暑の厳しい8月の後半… 涼を求めて

涼を求めて

舘山寺にある「浜名湖オルゴールミュージアム」さんへお邪魔しました!

浜名湖オルゴールミュージアムさんのHPはこちら!

(以下、敬称略で失礼いたします。)

浜松市西区出身のわたくし、パルパルさんには幼い頃から何度か遊びに行っていますが

ロープウェイ&オルゴールミュージアムは初体験

まずはロープウェイのりばへ向かいます

ロープウェイのりばは浜名湖パルパル正面入り口の反対側にございます。

パルパルに入園してからでも乗車できますよ!✨

入り口にはロープウェイスタッフのおすすめMAPやひとことボードも!

舘山寺を満喫できる工夫がたくさんされています

早速往復券を購入しました!

※現在オルゴールミュージアム&ロープウェイセット券、カップルチケッ2の販売は休止されています。

家康くんデザインのロープウェイに乗り、いざ大草山へ

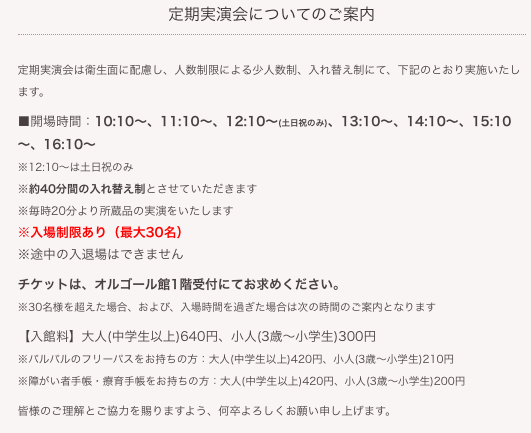

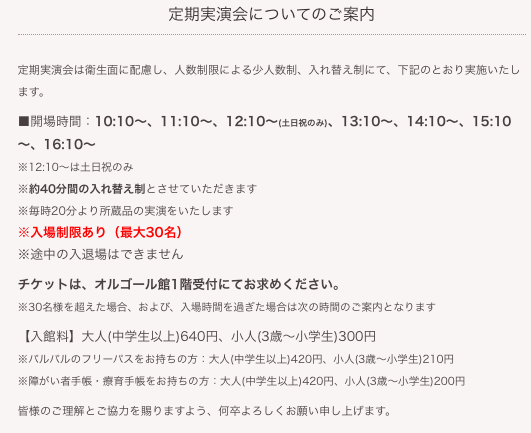

10時30分頃到着したところ…なんと現在オルゴールミュージアムは時間・入数制限をしての入場となっています!※HPより抜粋

11時10分の入場チケットを先に購入 し、HPにあるモデルプラン通りに施設を回っていきましょう!

し、HPにあるモデルプラン通りに施設を回っていきましょう!

まずは3階にある屋上展望台へ!

こちらは浜名湖を360°見渡せる壮大なパノラマ展望台!

運がよければ富士山が見れそうですが…今回は小雨が降ったこともあり薄曇りでした

入ってすぐ、中央にあるカリヨン(オルゴールの原点と言われています)は、毎時00分に美しい音色を大草山に響かせてくれます。

恋人の聖地にもなっていますので、大事な人と来るのもいいですね

そうこうしているうちに、入場時間になりました!

2階受付でチケットを確認していただき、いざ入場

コンサートホールには様々な種類のオルゴール、自動演奏楽器が!

オルゴールミュージアム内には約70点もの展示オルゴールがございます。

コンサートホールにも多数のオルゴールやからくり人形の数々

現在は展示フロアを一時休止されているので全てを見ることは出来ませんが、コンサートホールにある作品だけでも目を見張るものが!

解説員さんによる実演会の前に、自動演奏ピアノを動かしていただけることに!

素敵な音色を聴きほっこりしたところで、実演会のスタートです。

こちらは約30分間、解説員さんの面白く分かりやすい説明と共に、様々なオルゴールやオルゴールの素となった作品の実際の音色を楽しむことができます。

しかもなんと、毎度紹介する楽器は変えているそう…!たくさんの楽器を紹介できるさすが解説員さんならでは!

来るたびに違う作品の音色が聴けるだけでも、何度も来る価値はありそうです!

今回ご紹介を受けたのは120年前頃〜作られている作品たち計4種類。

ストリートオルガン(自動演奏オルガン)

※実際ご紹介された作品は写真を撮ることができませんでしたので、他作品をご参考に失礼します。

ディスクオルゴール

こちらの背の高い作品はヨーロッパのレストランなどで使われていたものだそうです!

こちらは家庭用で親しまれたディスクオルゴール。なんと現在でも300万円ほどで購入可能とか!

50秒ほどの楽曲を演奏することができます。

シンギングバード

実際の鳥の剥製から作られた作品!3羽の鳥の様々な音色が心地よいです。

フェアグランドオルガン

今回の実演会の一番の目玉コンサートホールの中央に位置する大きなモニュメントのようなものは、実は過去のヨーロッパなどの万博や遊園地で使われた自動演奏楽器なんです!

なんと2キロ先の場所でもその音色が聴こえたとか……

そのため音量がとっても大きい!たしかに盛り上がる場にはとっても必要な楽器です

今回の実演会ではこのような作品をご紹介いただけました

帰り際には解説員さんが気を使ってくださり、ホール入り口前のディスクオルゴールも動かしてくださいました

退場後、1階にあるミュージアムショップへ!

こちらの売店・体験コーナーと屋上展望台は無料で見ることができます。

常時1000点以上のライナップを揃え、様々なオルゴールやお土産品を購入できます!

本格的なオルゴールから、お子様受けがよさそうなものも…!

本当はオルゴール作り体験もしたかったのですが、時間の都合により断念…

次回プライベートで再挑戦しに伺います!

100年以上前の作品が今もなお動いている姿を間近で見ることができ、とても圧巻でした✨

お子様連れでも、恋人同士でも楽しめ、ロマンチックな体験が出来そうで素敵な施設です!

暑い夏に涼むのはもちろん、冬場でも屋上展望台は夜景が楽しめそうでとってもおすすめですよ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オルゴールミュージアムを後にし、駐車場へ向かう途中…

ダイダラボッチの足湯で癒しを求めに行きましたが…

現在は残念ながら休止中とのことでした

そして、昨年11月にオープンした浜名湖エンジンさんにもお邪魔いたしました!

こちらの様子はThe GATE HAMAMATSU 各種SNSで発信予定です!お楽しみに

本日もご覧いただきありがとうございました

美しい自然の景色と、癒しの音色を求めて、ぜひ皆さんも浜名湖オルゴールミュージアムを訪れてみてくださいね

The GATE HAMAMATSUの下村です。

残暑の厳しい8月の後半…

涼を求めて

涼を求めて舘山寺にある「浜名湖オルゴールミュージアム」さんへお邪魔しました!

浜名湖オルゴールミュージアムさんのHPはこちら!

(以下、敬称略で失礼いたします。)

浜松市西区出身のわたくし、パルパルさんには幼い頃から何度か遊びに行っていますが

ロープウェイ&オルゴールミュージアムは初体験

まずはロープウェイのりばへ向かいます

ロープウェイのりばは浜名湖パルパル正面入り口の反対側にございます。

パルパルに入園してからでも乗車できますよ!✨

入り口にはロープウェイスタッフのおすすめMAPやひとことボードも!

舘山寺を満喫できる工夫がたくさんされています

早速往復券を購入しました!

※現在オルゴールミュージアム&ロープウェイセット券、カップルチケッ2の販売は休止されています。

家康くんデザインのロープウェイに乗り、いざ大草山へ

10時30分頃到着したところ…なんと現在オルゴールミュージアムは時間・入数制限をしての入場となっています!※HPより抜粋

11時10分の入場チケットを先に購入

し、HPにあるモデルプラン通りに施設を回っていきましょう!

し、HPにあるモデルプラン通りに施設を回っていきましょう!まずは3階にある屋上展望台へ!

こちらは浜名湖を360°見渡せる壮大なパノラマ展望台!

運がよければ富士山が見れそうですが…今回は小雨が降ったこともあり薄曇りでした

入ってすぐ、中央にあるカリヨン(オルゴールの原点と言われています)は、毎時00分に美しい音色を大草山に響かせてくれます。

恋人の聖地にもなっていますので、大事な人と来るのもいいですね

そうこうしているうちに、入場時間になりました!

2階受付でチケットを確認していただき、いざ入場

コンサートホールには様々な種類のオルゴール、自動演奏楽器が!

オルゴールミュージアム内には約70点もの展示オルゴールがございます。

コンサートホールにも多数のオルゴールやからくり人形の数々

現在は展示フロアを一時休止されているので全てを見ることは出来ませんが、コンサートホールにある作品だけでも目を見張るものが!

解説員さんによる実演会の前に、自動演奏ピアノを動かしていただけることに!

素敵な音色を聴きほっこりしたところで、実演会のスタートです。

こちらは約30分間、解説員さんの面白く分かりやすい説明と共に、様々なオルゴールやオルゴールの素となった作品の実際の音色を楽しむことができます。

しかもなんと、毎度紹介する楽器は変えているそう…!たくさんの楽器を紹介できるさすが解説員さんならでは!

来るたびに違う作品の音色が聴けるだけでも、何度も来る価値はありそうです!

今回ご紹介を受けたのは120年前頃〜作られている作品たち計4種類。

ストリートオルガン(自動演奏オルガン)

※実際ご紹介された作品は写真を撮ることができませんでしたので、他作品をご参考に失礼します。

ディスクオルゴール

こちらの背の高い作品はヨーロッパのレストランなどで使われていたものだそうです!

こちらは家庭用で親しまれたディスクオルゴール。なんと現在でも300万円ほどで購入可能とか!

50秒ほどの楽曲を演奏することができます。

シンギングバード

実際の鳥の剥製から作られた作品!3羽の鳥の様々な音色が心地よいです。

フェアグランドオルガン

今回の実演会の一番の目玉コンサートホールの中央に位置する大きなモニュメントのようなものは、実は過去のヨーロッパなどの万博や遊園地で使われた自動演奏楽器なんです!

なんと2キロ先の場所でもその音色が聴こえたとか……

そのため音量がとっても大きい!たしかに盛り上がる場にはとっても必要な楽器です

今回の実演会ではこのような作品をご紹介いただけました

帰り際には解説員さんが気を使ってくださり、ホール入り口前のディスクオルゴールも動かしてくださいました

退場後、1階にあるミュージアムショップへ!

こちらの売店・体験コーナーと屋上展望台は無料で見ることができます。

常時1000点以上のライナップを揃え、様々なオルゴールやお土産品を購入できます!

本格的なオルゴールから、お子様受けがよさそうなものも…!

本当はオルゴール作り体験もしたかったのですが、時間の都合により断念…

次回プライベートで再挑戦しに伺います!

100年以上前の作品が今もなお動いている姿を間近で見ることができ、とても圧巻でした✨

お子様連れでも、恋人同士でも楽しめ、ロマンチックな体験が出来そうで素敵な施設です!

暑い夏に涼むのはもちろん、冬場でも屋上展望台は夜景が楽しめそうでとってもおすすめですよ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オルゴールミュージアムを後にし、駐車場へ向かう途中…

ダイダラボッチの足湯で癒しを求めに行きましたが…

現在は残念ながら休止中とのことでした

そして、昨年11月にオープンした浜名湖エンジンさんにもお邪魔いたしました!

こちらの様子はThe GATE HAMAMATSU 各種SNSで発信予定です!お楽しみに

本日もご覧いただきありがとうございました

美しい自然の景色と、癒しの音色を求めて、ぜひ皆さんも浜名湖オルゴールミュージアムを訪れてみてくださいね

2020年08月22日 12:13

楽器博物館【知られざるベートーヴェン】展♪≫

こんにちは!The GATE鈴木です。

今日は、現在開催中の

楽器博物館開館25周年記念企画展「知られざるベートーヴェン」

について、ご紹介していきます!!

音楽のまち浜松が誇る観光スポット、楽器博物館。

市内の小中学生は学外学習などで一度は訪れる機会があるかと思いますが、世界のあらゆる楽器が展示してありかなりの見応えで、大人の方こそ訪れてほしいイチオシ施設です。

そんな楽器博物館、今年2020年が開館25周年にあたるのですが、ちょうど同じく今年はベートーヴェン生誕250周年という節目の年という事もあり、ベートーヴェンについての特別展が開催されることとなったそうです。

ちなみに、この特別展の監修をされている平野昭氏、日本のベートーヴェン研究における第一人者で、静岡文化芸術大学の名誉教授をされていますが、私も文芸大の学生時代に平野先生のゼミ生として西洋音楽について学んでいたため、なんだか懐かしい気持ちで鑑賞してきました。

受付付近には感染症予防の体温計があり、体温チェックしてから入場できるようになっていました。

楽器博物館の展示は建物の地下1階と地上1階に分かれており、ベートーヴェン展は地下で開催されています。

展示は主に以下の4つのテーマに分かれています。

①人物の謎

②名曲の謎

③ベートーヴェンとピアノ

④ベートーヴェンと女性

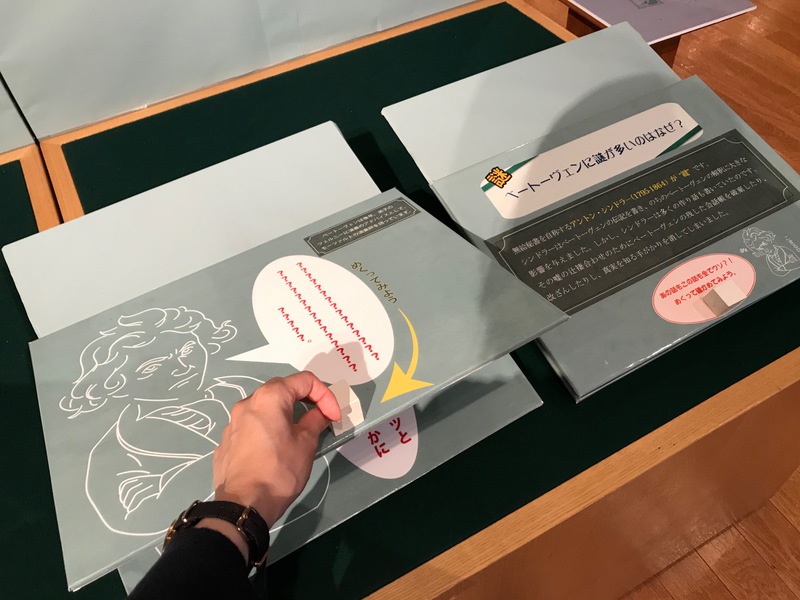

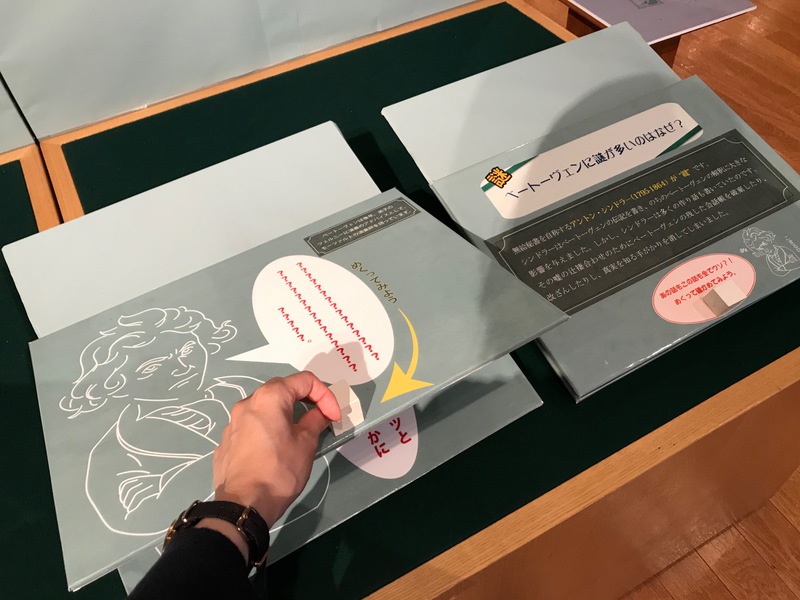

まず①人物の謎について。

こちらは、耳が聴こえない事で有名なベートーヴェンが、どのように作曲をしていたかや、他にどのような持病があったかなどについて紹介されています。

展示方法もこのように工夫されており、お子様でも飽きずに楽しんで学ぶしかけがたくさんでしたよ!

こちらはベートーヴェンが活躍したオーストリア・ウィーンの当時の街並みと、ゆかりの建物が紹介されています。

マウス操作で建物内部を360度見ることができる映像もありました。

こちらは②名曲の謎についての展示。

上の画像と同じく、360度で見られるこの映像は、なんと去年2019年の12月15日にアクトシティ浜松大ホールで開催された「アクトシティ浜松会館25周年記念 第九演奏会」の本番の舞台の様子です!

四楽章、通称「喜びの歌」のシーンを演奏、歌唱するシーンを、ステージど真ん中から360度カメラで見られる画期的な展示で、舞台に立つプレイヤーから観る客席の様子までしっかりと見ることができます。客席から見ているとわからない、強烈なライトの明るさなど、ぜひ体験してみてください。

③ベートーヴェンとピアノでは、ベートーヴェンが活躍した時期に大きく変遷していったピアノの歴史に沿った展示となっています。

バッハが活躍した18世紀前半までは、ピアノの前身楽器となるクラヴィコードやチェンバロ(ハープシコード)が鍵盤楽器の主流でしたが、18~19世紀に様々な改良が行われた結果、音量の大小がつき、また、それまで5オクターブほどであった音域が7オクターブほどの現在の形になっていきました。

こちらはチェンバロ。パッとみるとピアノにそっくりですが、音が出る仕組みが違う、全く別の楽器です。

最後の④は、ベートーヴェンと女性について。

生涯独身ではありましたが、多くの女性と恋愛関係になっていたようです。

有名なピアノ曲「エリーゼのために」のエリーゼについての謎や、送られずに遺されていた生前の手紙にあった宛名、「不滅の恋人」についての解説がされています。

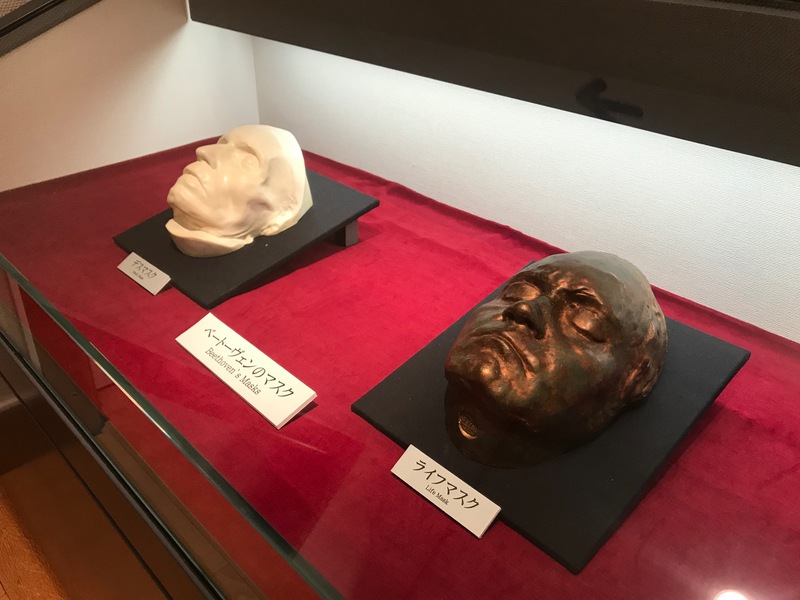

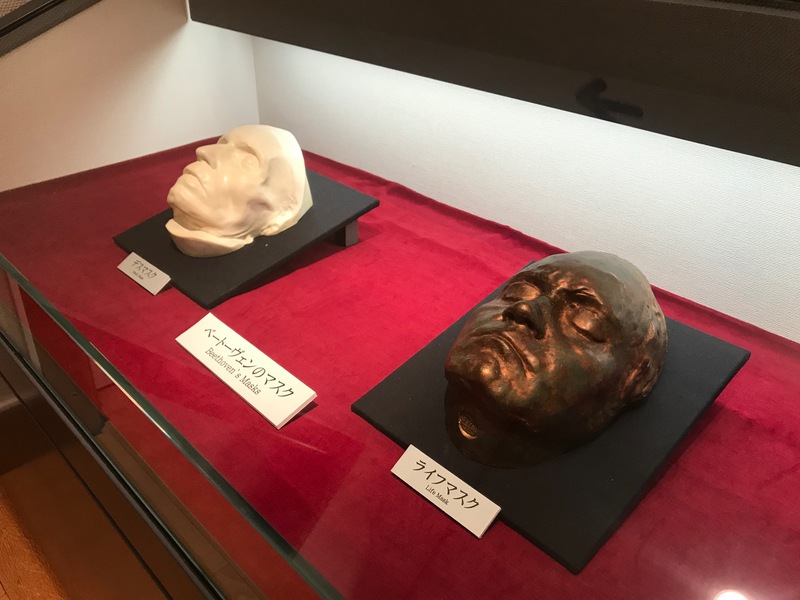

また、こちらにはベートーヴェンのライフマスクとデスマスクもありました。

そしてなんと、顔はめパネルも!!

角度が難しそうですが、なりきるポイントもご丁寧に書いてありましたので、ぜひみなさん挑戦してみて下さいね。

さらに、入場する際に受け取るこのスタンプラリーを完成して受付に持っていくと、ベートーヴェンの名言の載っているしおりや可愛いイラストのシールがもらえました!

さて、大満喫のベートーヴェン展でしたが、せっかくなので見ごたえたっぷりの常設展も少しだけご紹介します。

吹奏楽団でフルートを吹く私、やはり見逃せないのはフルートのコーナー。

宝石が埋め込まれた美しいアンティークのフルートに目が釘付けになってしまいました…。

ただ、木管楽器よりダイナミックな特殊楽器があるのが金管楽器。

このようなよくわからない構造の楽器がたくさん展示されており、どんな風に演奏するのか、どんな音が鳴るのか、想像するだけでもとても楽しいです!!

そして、個人的に驚愕したのはこの中央右の楽器。なんと人間の頭蓋骨と頭皮をつかった楽器なんです。

ご家族等親しい方の頭で作るのか、奴隷などから作るのか、世界には不思議な文化がたくさんありますね…。

この他、アフリカやアジアなど、世界各国の楽器を網羅した展示となっており、非常に興味深い楽器がたくさんありました。

残念ながら現在は感染症予防のため、各楽器の音を聞けるオーディオ機器は使用停止となっていましたが、楽器のデザインを見るだけでもかなり楽しめます。

特に東南アジアの楽器はこのように演奏するときの様子が分かるように配置されており、とても華やかで圧倒されます。ぜひ一度現地で実際に演奏している所を見てみたいものです。

最後にご紹介するのは楽器体験コーナーにあるこちら。各国の民族楽器のサンプル音が各楽器数種類ずつ入っており、これを組み立てることで自分で作曲ができてしまうゲームです。凝り出すと3時間くらいかかってしまいそうなのでポチポチと触るだけで終わってしまいましたが、ぜひ皆さんにも挑戦してみてほしいです!!

だいぶ駆け足になりましたが、以上となります。

浜松の自慢である楽器博物館の魅力を少しでも発見して頂ければ幸いです。

今日もご覧いただき、ありがとうございました☆

浜松市楽器博物館

知られざるベートーヴェン展

会 期:2020年8月1日(土)~12月8日(火)

※会期中休館日:9月9日(水)、9月23日(水)、10月6日(火)、10月14日(水)、

10月28日(水)、11月11日(水)、11月25日(水)

開館時間:9:30-17:00

観覧料:常設展観覧料(大人800円/高校生400円/中学生以下無料)のみでご覧いただけます。

https://www.gakkihaku.jp/

今日は、現在開催中の

楽器博物館開館25周年記念企画展「知られざるベートーヴェン」

について、ご紹介していきます!!

音楽のまち浜松が誇る観光スポット、楽器博物館。

市内の小中学生は学外学習などで一度は訪れる機会があるかと思いますが、世界のあらゆる楽器が展示してありかなりの見応えで、大人の方こそ訪れてほしいイチオシ施設です。

そんな楽器博物館、今年2020年が開館25周年にあたるのですが、ちょうど同じく今年はベートーヴェン生誕250周年という節目の年という事もあり、ベートーヴェンについての特別展が開催されることとなったそうです。

ちなみに、この特別展の監修をされている平野昭氏、日本のベートーヴェン研究における第一人者で、静岡文化芸術大学の名誉教授をされていますが、私も文芸大の学生時代に平野先生のゼミ生として西洋音楽について学んでいたため、なんだか懐かしい気持ちで鑑賞してきました。

受付付近には感染症予防の体温計があり、体温チェックしてから入場できるようになっていました。

楽器博物館の展示は建物の地下1階と地上1階に分かれており、ベートーヴェン展は地下で開催されています。

展示は主に以下の4つのテーマに分かれています。

①人物の謎

②名曲の謎

③ベートーヴェンとピアノ

④ベートーヴェンと女性

まず①人物の謎について。

こちらは、耳が聴こえない事で有名なベートーヴェンが、どのように作曲をしていたかや、他にどのような持病があったかなどについて紹介されています。

展示方法もこのように工夫されており、お子様でも飽きずに楽しんで学ぶしかけがたくさんでしたよ!

こちらはベートーヴェンが活躍したオーストリア・ウィーンの当時の街並みと、ゆかりの建物が紹介されています。

マウス操作で建物内部を360度見ることができる映像もありました。

こちらは②名曲の謎についての展示。

上の画像と同じく、360度で見られるこの映像は、なんと去年2019年の12月15日にアクトシティ浜松大ホールで開催された「アクトシティ浜松会館25周年記念 第九演奏会」の本番の舞台の様子です!

四楽章、通称「喜びの歌」のシーンを演奏、歌唱するシーンを、ステージど真ん中から360度カメラで見られる画期的な展示で、舞台に立つプレイヤーから観る客席の様子までしっかりと見ることができます。客席から見ているとわからない、強烈なライトの明るさなど、ぜひ体験してみてください。

③ベートーヴェンとピアノでは、ベートーヴェンが活躍した時期に大きく変遷していったピアノの歴史に沿った展示となっています。

バッハが活躍した18世紀前半までは、ピアノの前身楽器となるクラヴィコードやチェンバロ(ハープシコード)が鍵盤楽器の主流でしたが、18~19世紀に様々な改良が行われた結果、音量の大小がつき、また、それまで5オクターブほどであった音域が7オクターブほどの現在の形になっていきました。

こちらはチェンバロ。パッとみるとピアノにそっくりですが、音が出る仕組みが違う、全く別の楽器です。

最後の④は、ベートーヴェンと女性について。

生涯独身ではありましたが、多くの女性と恋愛関係になっていたようです。

有名なピアノ曲「エリーゼのために」のエリーゼについての謎や、送られずに遺されていた生前の手紙にあった宛名、「不滅の恋人」についての解説がされています。

また、こちらにはベートーヴェンのライフマスクとデスマスクもありました。

そしてなんと、顔はめパネルも!!

角度が難しそうですが、なりきるポイントもご丁寧に書いてありましたので、ぜひみなさん挑戦してみて下さいね。

さらに、入場する際に受け取るこのスタンプラリーを完成して受付に持っていくと、ベートーヴェンの名言の載っているしおりや可愛いイラストのシールがもらえました!

さて、大満喫のベートーヴェン展でしたが、せっかくなので見ごたえたっぷりの常設展も少しだけご紹介します。

吹奏楽団でフルートを吹く私、やはり見逃せないのはフルートのコーナー。

宝石が埋め込まれた美しいアンティークのフルートに目が釘付けになってしまいました…。

ただ、木管楽器よりダイナミックな特殊楽器があるのが金管楽器。

このようなよくわからない構造の楽器がたくさん展示されており、どんな風に演奏するのか、どんな音が鳴るのか、想像するだけでもとても楽しいです!!

そして、個人的に驚愕したのはこの中央右の楽器。なんと人間の頭蓋骨と頭皮をつかった楽器なんです。

ご家族等親しい方の頭で作るのか、奴隷などから作るのか、世界には不思議な文化がたくさんありますね…。

この他、アフリカやアジアなど、世界各国の楽器を網羅した展示となっており、非常に興味深い楽器がたくさんありました。

残念ながら現在は感染症予防のため、各楽器の音を聞けるオーディオ機器は使用停止となっていましたが、楽器のデザインを見るだけでもかなり楽しめます。

特に東南アジアの楽器はこのように演奏するときの様子が分かるように配置されており、とても華やかで圧倒されます。ぜひ一度現地で実際に演奏している所を見てみたいものです。

最後にご紹介するのは楽器体験コーナーにあるこちら。各国の民族楽器のサンプル音が各楽器数種類ずつ入っており、これを組み立てることで自分で作曲ができてしまうゲームです。凝り出すと3時間くらいかかってしまいそうなのでポチポチと触るだけで終わってしまいましたが、ぜひ皆さんにも挑戦してみてほしいです!!

だいぶ駆け足になりましたが、以上となります。

浜松の自慢である楽器博物館の魅力を少しでも発見して頂ければ幸いです。

今日もご覧いただき、ありがとうございました☆

浜松市楽器博物館

知られざるベートーヴェン展

会 期:2020年8月1日(土)~12月8日(火)

※会期中休館日:9月9日(水)、9月23日(水)、10月6日(火)、10月14日(水)、

10月28日(水)、11月11日(水)、11月25日(水)

開館時間:9:30-17:00

観覧料:常設展観覧料(大人800円/高校生400円/中学生以下無料)のみでご覧いただけます。

https://www.gakkihaku.jp/

2020年08月14日 11:45

湖北五山巡りの旅⑤摩訶耶寺≫

こんにちは!The GATE鈴木です。

湖北五山巡りの旅シリーズ最後の投稿は、⑤摩訶耶寺をご案内します。

これまでの投稿はコチラから↓

①宝林寺

②龍潭寺

③方広寺

④大福寺

先日の大福寺までの4つのお寺は一日で周ったのですが、摩訶耶寺さんはその日お休みされていたため、日を改めて参拝してきました。

湖北五山の中でも開創が最も早く、一番古いお寺になります。それでは早速ご案内していきます!

いにしえの御仏に出会える寺

摩訶耶寺

摩訶耶寺は奈良時代の726年(神亀3年)に、行基菩薩(ぎょうきぼさつ)によって開創された高野山真言宗のお寺です。当時は新達寺(しんだじ)という名前で、大福寺と同じく富幕山(とんまくやま)に開創されましたが、平安時代に千頭ヶ峯の観音岩と呼ばれる場所に移り、名を真萱寺(まかやじ)と変え、平安時代末期に一条天皇の勅願により今の場所へと移りました。

三ヶ日駅の辺りから北に向かい車で5分程度。駐車場に車を停めると、すぐに参道入り口があり、高麗門が現れます。

高麗門とは、本来は城門の一型式で、画像のように正面の門とその左右の控え棟からなります。この摩訶耶寺の高麗門は安土桃山時代のもので、徳川家康が浜名湖畔に船入できる水城として1583年に築城された野地城(三ケ日町都筑)が1680年に廃城となった時に、当時の領主の手配により、この摩訶耶寺の山門として移築されたといわれています。

こちらがご本堂です。総ケヤキ造りで、徳川3代将軍家光の時代である1632年に建造されました。外から離れて見ると華やかというよりは落ち着いた印象だったのですが、中がとにかくすごかったので、少し力を入れてご紹介してまいります!

正面の屋根裏には龍、左右には阿吽の象(!)、牡丹の花など、とても華やかな彫刻が施されています。

中に上がると、総ケヤキ造りとあって木造のあたたかな雰囲気を感じることができます。

まず最初に目に付くのは、この格天井図。極彩色の花鳥図となっており、手前は鳥や動物が中心、下の画像では見切れていますが、上の画像の格子の奥の天井には草花が描かれています。また、この画像の中央下のあたりに象の絵が見えると思いますが、この本堂が建てられた1632年にはまだ日本に象は来ておらず、想像で描かれたものだそう。

ちなみに少し余談ですが、日本に象が伝来したのは徳川8代将軍吉宗の時代にベトナムから長崎に2頭送られてきた時になります。長崎から江戸まで2頭の象を歩いて移動させ、その道中2頭のうち1頭は亡くなってしまい、実際に吉宗の目に触れたのは1頭のみでした。奥山と三ケ日をつなぐオレンジロードの途中にも象鳴き坂という峠があり、移動の途中この峠を通った象が疲れ果ててここで鳴いたという言い伝えから名づけられたとの事です。

この天井には他にもこんな素敵な天女様がいらっしゃいます。住職様に教えていただくまで気づかなかったほど小さくささやかですが、見回してみると隅々にたくさんいて、とても優美な印象を与えていました。これから行かれる方はぜひお見逃しのないよう、チェックしてくださいね。

他にも着目していただきたいのはこの天井部分の造り。

折上式(おりあげしき)の格天井(ごうてんじょう)と言い、釘を使わず木材を格子状に組んで作っていく格天井ですが、さらに周囲を湾曲させて中央部分を一段高くすることで(これを折上式といいます)格式高い様式となっています。

本堂奥に鎮座するこちらのお方は真言宗の開祖、弘法大師空海。

こちらは浜名湖七福神の一人、大黒尊天。

そして、少しドキッとするビジュアルのこちらはおびんずるさま。南無賓頭盧尊者(なむびんずるそんしゃ)という十六羅漢の一人で、この像をなでると病気が治ると言われています。参拝者から撫でられ続けて、このようなお姿になったのですね…。

また、この摩訶耶寺には文化財に指定された3体の仏像があります。

こちらは静岡県重要文化財の阿弥陀如来像(平安時代末期作)。

こちらは国指定重要文化財(大正12年国宝指定)の不動明王像(平安時代末期作)。

もう一体の国指定重要文化財(大正4年国宝指定)の千手観音像(藤原時代初期)は、京都美術院にて修復中のため、来年5月上旬まで拝観できないそうです。お戻りになった際にはぜひまた訪れてみたいと思います!

本堂を後にして、有名な庭園へ。摩訶耶寺の庭園は静岡県最古の庭園で、昭和43年の調査により平安時代の影響を強く残す鎌倉時代前期の庭であることが明らかになりました。また、この庭園の約80%は当時の姿を残しており、日本の中世庭園を代表する庭園だと言われています。樹木の植栽を人工的にアレンジして自然の縮図を美的に再構築しようとする近世庭園に対して、大自然に囲まれたなかに精神的な別世界を構築しようとするのが中世庭園の特色です。

写真に収めると立体感が出なくなってしまうのですが、生で見ると息をのむほどの美しさでした。歩みを進めて視点を変えていくとどんどん表情を変えていきます。

境内にはくりからの滝と呼ばれる滝もありました。涼しげで、暑い夏の日にはありがたいです。滝つぼに近づけるので水にも少し触りましたが、冷たくて気持ちよかったです。沢蟹やタニシもいましたよ!

そしてそのすぐ横にあるのが、津島神社。この津島神社は須佐之男命を祀る神社だそうです。階段が急ですが段数は多くないので、息切れする前に登り切れました。

津島神社にお参りした後、来た道と違う帰り道があったのでそちらに進んでみると、先ほどのくりからの滝を後方から眺めることができました。風がよく通ってとても涼しく気持ちよかったです。個人的におすすめの穴場スポットですので、階段の上り下りが大丈夫な方は、ぜひ足を運んでみて下さいね!

摩訶耶寺のご案内、以上となります。

最初に宝林寺さんで購入した御朱印色紙も無事集めることができました。しばらくはThe GATEにひっそり展示させていただこうと思います。

摩訶耶寺

静岡県浜松市北区三ケ日町摩訶耶421

TEL:053-525-0027

拝観時間:9:00-16:30

入場料:大人400円、高校生300円、中学生200円、小学生以下無料

駐車場:あり

https://makayaji.web.fc2.com/

長らく続きました湖北五山巡りの旅、以上です。

ご覧いただきありがとうございました。外出しづらい中ですが、浜松市民の方にとっては身近な観光スポットを再発見するきっかけに、遠方の方には観光気分になっていただければ幸いです。

これからもThe GATEスタッフ、浜松の魅力を発信していきますので、今後ともよろしくお願い致します☆

湖北五山巡りの旅シリーズ最後の投稿は、⑤摩訶耶寺をご案内します。

これまでの投稿はコチラから↓

①宝林寺

②龍潭寺

③方広寺

④大福寺

先日の大福寺までの4つのお寺は一日で周ったのですが、摩訶耶寺さんはその日お休みされていたため、日を改めて参拝してきました。

湖北五山の中でも開創が最も早く、一番古いお寺になります。それでは早速ご案内していきます!

いにしえの御仏に出会える寺

摩訶耶寺

摩訶耶寺は奈良時代の726年(神亀3年)に、行基菩薩(ぎょうきぼさつ)によって開創された高野山真言宗のお寺です。当時は新達寺(しんだじ)という名前で、大福寺と同じく富幕山(とんまくやま)に開創されましたが、平安時代に千頭ヶ峯の観音岩と呼ばれる場所に移り、名を真萱寺(まかやじ)と変え、平安時代末期に一条天皇の勅願により今の場所へと移りました。

三ヶ日駅の辺りから北に向かい車で5分程度。駐車場に車を停めると、すぐに参道入り口があり、高麗門が現れます。

高麗門とは、本来は城門の一型式で、画像のように正面の門とその左右の控え棟からなります。この摩訶耶寺の高麗門は安土桃山時代のもので、徳川家康が浜名湖畔に船入できる水城として1583年に築城された野地城(三ケ日町都筑)が1680年に廃城となった時に、当時の領主の手配により、この摩訶耶寺の山門として移築されたといわれています。

こちらがご本堂です。総ケヤキ造りで、徳川3代将軍家光の時代である1632年に建造されました。外から離れて見ると華やかというよりは落ち着いた印象だったのですが、中がとにかくすごかったので、少し力を入れてご紹介してまいります!

正面の屋根裏には龍、左右には阿吽の象(!)、牡丹の花など、とても華やかな彫刻が施されています。

中に上がると、総ケヤキ造りとあって木造のあたたかな雰囲気を感じることができます。

まず最初に目に付くのは、この格天井図。極彩色の花鳥図となっており、手前は鳥や動物が中心、下の画像では見切れていますが、上の画像の格子の奥の天井には草花が描かれています。また、この画像の中央下のあたりに象の絵が見えると思いますが、この本堂が建てられた1632年にはまだ日本に象は来ておらず、想像で描かれたものだそう。

ちなみに少し余談ですが、日本に象が伝来したのは徳川8代将軍吉宗の時代にベトナムから長崎に2頭送られてきた時になります。長崎から江戸まで2頭の象を歩いて移動させ、その道中2頭のうち1頭は亡くなってしまい、実際に吉宗の目に触れたのは1頭のみでした。奥山と三ケ日をつなぐオレンジロードの途中にも象鳴き坂という峠があり、移動の途中この峠を通った象が疲れ果ててここで鳴いたという言い伝えから名づけられたとの事です。

この天井には他にもこんな素敵な天女様がいらっしゃいます。住職様に教えていただくまで気づかなかったほど小さくささやかですが、見回してみると隅々にたくさんいて、とても優美な印象を与えていました。これから行かれる方はぜひお見逃しのないよう、チェックしてくださいね。

他にも着目していただきたいのはこの天井部分の造り。

折上式(おりあげしき)の格天井(ごうてんじょう)と言い、釘を使わず木材を格子状に組んで作っていく格天井ですが、さらに周囲を湾曲させて中央部分を一段高くすることで(これを折上式といいます)格式高い様式となっています。

本堂奥に鎮座するこちらのお方は真言宗の開祖、弘法大師空海。

こちらは浜名湖七福神の一人、大黒尊天。

そして、少しドキッとするビジュアルのこちらはおびんずるさま。南無賓頭盧尊者(なむびんずるそんしゃ)という十六羅漢の一人で、この像をなでると病気が治ると言われています。参拝者から撫でられ続けて、このようなお姿になったのですね…。

また、この摩訶耶寺には文化財に指定された3体の仏像があります。

こちらは静岡県重要文化財の阿弥陀如来像(平安時代末期作)。

こちらは国指定重要文化財(大正12年国宝指定)の不動明王像(平安時代末期作)。

もう一体の国指定重要文化財(大正4年国宝指定)の千手観音像(藤原時代初期)は、京都美術院にて修復中のため、来年5月上旬まで拝観できないそうです。お戻りになった際にはぜひまた訪れてみたいと思います!

本堂を後にして、有名な庭園へ。摩訶耶寺の庭園は静岡県最古の庭園で、昭和43年の調査により平安時代の影響を強く残す鎌倉時代前期の庭であることが明らかになりました。また、この庭園の約80%は当時の姿を残しており、日本の中世庭園を代表する庭園だと言われています。樹木の植栽を人工的にアレンジして自然の縮図を美的に再構築しようとする近世庭園に対して、大自然に囲まれたなかに精神的な別世界を構築しようとするのが中世庭園の特色です。

写真に収めると立体感が出なくなってしまうのですが、生で見ると息をのむほどの美しさでした。歩みを進めて視点を変えていくとどんどん表情を変えていきます。

境内にはくりからの滝と呼ばれる滝もありました。涼しげで、暑い夏の日にはありがたいです。滝つぼに近づけるので水にも少し触りましたが、冷たくて気持ちよかったです。沢蟹やタニシもいましたよ!

そしてそのすぐ横にあるのが、津島神社。この津島神社は須佐之男命を祀る神社だそうです。階段が急ですが段数は多くないので、息切れする前に登り切れました。

津島神社にお参りした後、来た道と違う帰り道があったのでそちらに進んでみると、先ほどのくりからの滝を後方から眺めることができました。風がよく通ってとても涼しく気持ちよかったです。個人的におすすめの穴場スポットですので、階段の上り下りが大丈夫な方は、ぜひ足を運んでみて下さいね!

摩訶耶寺のご案内、以上となります。

最初に宝林寺さんで購入した御朱印色紙も無事集めることができました。しばらくはThe GATEにひっそり展示させていただこうと思います。

摩訶耶寺

静岡県浜松市北区三ケ日町摩訶耶421

TEL:053-525-0027

拝観時間:9:00-16:30

入場料:大人400円、高校生300円、中学生200円、小学生以下無料

駐車場:あり

https://makayaji.web.fc2.com/

長らく続きました湖北五山巡りの旅、以上です。

ご覧いただきありがとうございました。外出しづらい中ですが、浜松市民の方にとっては身近な観光スポットを再発見するきっかけに、遠方の方には観光気分になっていただければ幸いです。

これからもThe GATEスタッフ、浜松の魅力を発信していきますので、今後ともよろしくお願い致します☆

2020年08月13日 10:45

湖北五山巡りの旅④大福寺≫

こんにちは!

The GATE鈴木です。

湖北五山シリーズ、今回は④大福寺についてご紹介していきたいと思います。

※湖北五山の推奨ルートとしては、④摩訶耶寺→⑤大福寺なのですが、ちょうど私が訪問した日は摩訶耶寺さんが臨時休館されていたため、今回は先に大福寺を紹介させていただきます。

これまでの投稿はコチラ↓

①宝林寺

②龍潭寺

③方広寺

高野山真言宗・浜名納豆の元祖

大福寺

大福寺は、高野山真言宗のお寺で、875年(貞観17年)に名僧教待上人が、現在の浜松市と新城市の間に位置する富幕山(とんまくやま)に開創し、当時は幡教寺(ばんきょうじ)と称していました。その後、1207年(承元元年)に現在地に移し、その際、土御門天皇から勅額を下賜されて(下記参照)大福寺と改称しました。この頃の大福寺は塔頭30、建造物20を有する大伽藍だったとの事です。開創から1,100年、この地に移ってから800年以上経つ古刹です。

勅額(ちょくがく)とは…

お寺の門などの中央正面の高い位置にそのお寺の名前などの文字が書かれた額がありますが、これを「扁額(へんがく)」といいます。(下の仁王門の写真にも、「大福?(三文字目分からず…)」と書かれた扁額が見られます。)そしてこの扁額のうち、皇帝や天皇が与えるものを「勅額」というそうです。

それでは、大福寺の様子をご案内していきます!

どうぞ、ご覧下さい。

前回投稿した方広寺から摩訶耶寺・大福寺のある三ヶ日までは20分ほど見通しの悪い山道を抜けていきます。対向車が来たらバックで譲らなければならず、細い道の運転に不慣れな方は特に注意が必要です。

山道を抜け、大福寺に向かい車を進めていると、お寺の手前の道路横に突如立派な仁王門が現れました。この場所が元々大福寺の境内入り口だったのかと思うと、かなり大きなお寺だったのだなと想像がつきます。

この仁王門の金剛力士像はなんと鎌倉時代(1185頃-1333年)のものだそうで、経年変化はありますが、とても迫力のある立像でした。

このまま車でまっすぐ進むと、高速道路をまたぐ形で橋があり、その先に駐車場がありました。後から調べてみたら、東名高速道路の三ヶ日ジャンクションがすぐ近くにあるんですね!

大福寺の全体はこのようになっており、40分程あれば十分見て回れる広さでした。急な坂や階段などはないので、足腰に自信がない方でも参拝しやすいと思います。

受付をすませ、まず訪れたのは宝物殿と庭園のあるエリア。こちらの赤い山門をくぐっていきます。

宝物殿に所蔵されている品は撮影禁止のため納めておりませんが、国指定重要文化財をはじめ、様々な文化財や井伊家の貴重な古文書が陳列しており、とても興味深かったです。

先に進んで庭園へ。こちらは室町時代(1336-1573年)に築庭されたもので、静岡県指定名勝に認定されています。また、江戸時代前期の茶人、山田宗徧が来往し愛好した名園としても知られています。

回遊式庭園で、背後の山を利用した築山があり、阿弥陀三尊が石組によって表されているとの事。大きな池には元気で立派な錦鯉がたくさん泳いでいて、私の足音を聞きつけてお口をパクパクしに近寄ってきてくれました。

そして、こちらは大福寺の古木大銀杏。樹齢300年以上といわれる大樹です。

地面には銀杏の実がたくさん落ちていました。葉っぱが色づく頃は綺麗なんだろうなと想像を掻き立てられます。

宝物殿と庭園を後にして、いよいよ本殿に向かいます。

参道の脇にはアジサイの植木と一緒にたくさんのお地蔵様がいらっしゃり、可愛らしい雰囲気です。

こちらが大福寺のご本堂。

秘仏の薬師瑠璃如来像(県指定重要文化財)が安置されています。

境内には、他にも画像の六角堂や護摩堂、大師堂といった建物がありました。

こちらは梅の実。時期的に他のお寺でも見かけましたが、大福寺さんのこの梅の実が一番立派で美味しそうな香りを放っておりました。

大福寺は、仁王門こそ華やかでしたが、本堂のあたりは山に寄り添うようにひっそりとしていて、とても落ち着いた雰囲気のお寺でした。人生で初めて野生のフクロウを目撃したのですが、残念ながらすぐに飛び立ってしまったためお写真には納められず…。

最後に、大福寺といえば、浜名納豆!!!

その歴史はなんと室町時代から。足利7代将軍義勝、今川義元、豊臣秀吉、徳川家康以下歴代将軍と、名立たる将軍たちに献上されていた名産品です。

納豆と言っても、糸を引く納豆とは全く異なり、ポロポロと乾いていてお味噌のような色の豆に濃縮された旨味がつまっている、他にはない味の珍味です。この浜名納豆は中国(明時代)の僧から伝来され、室町時代から生き続ける納豆菌によって自然発酵されているそうです。

もともと唐納豆と言われていたそうですが、徳川家康将軍が、ある年に献上の納期が遅れた際に「浜名の納豆はまだ来ぬか。」と、納豆が来るのを待ちわびて言っていたことから、「浜名納豆」と呼ばれるようになったそうです。また、現在は大福寺納豆とも呼ばれています。

大福寺編、以上となります!

今回もお付き合いいただきありがとうございました。

次回は最後、摩訶耶寺についてご案内していきますので、ぜひご期待ください☆

大福寺

静岡県浜松市北区三ケ日町福長220-3

TEL:053-525-0278

拝観時間:9:00-16:00

入場料:大人(高校生以上)500円、中高生300円、庭園のみ100円

駐車場:あり

http://daifukuji.jp/

The GATE鈴木です。

湖北五山シリーズ、今回は④大福寺についてご紹介していきたいと思います。

※湖北五山の推奨ルートとしては、④摩訶耶寺→⑤大福寺なのですが、ちょうど私が訪問した日は摩訶耶寺さんが臨時休館されていたため、今回は先に大福寺を紹介させていただきます。

これまでの投稿はコチラ↓

①宝林寺

②龍潭寺

③方広寺

高野山真言宗・浜名納豆の元祖

大福寺

大福寺は、高野山真言宗のお寺で、875年(貞観17年)に名僧教待上人が、現在の浜松市と新城市の間に位置する富幕山(とんまくやま)に開創し、当時は幡教寺(ばんきょうじ)と称していました。その後、1207年(承元元年)に現在地に移し、その際、土御門天皇から勅額を下賜されて(下記参照)大福寺と改称しました。この頃の大福寺は塔頭30、建造物20を有する大伽藍だったとの事です。開創から1,100年、この地に移ってから800年以上経つ古刹です。

勅額(ちょくがく)とは…

お寺の門などの中央正面の高い位置にそのお寺の名前などの文字が書かれた額がありますが、これを「扁額(へんがく)」といいます。(下の仁王門の写真にも、「大福?(三文字目分からず…)」と書かれた扁額が見られます。)そしてこの扁額のうち、皇帝や天皇が与えるものを「勅額」というそうです。

それでは、大福寺の様子をご案内していきます!

どうぞ、ご覧下さい。

前回投稿した方広寺から摩訶耶寺・大福寺のある三ヶ日までは20分ほど見通しの悪い山道を抜けていきます。対向車が来たらバックで譲らなければならず、細い道の運転に不慣れな方は特に注意が必要です。

山道を抜け、大福寺に向かい車を進めていると、お寺の手前の道路横に突如立派な仁王門が現れました。この場所が元々大福寺の境内入り口だったのかと思うと、かなり大きなお寺だったのだなと想像がつきます。

この仁王門の金剛力士像はなんと鎌倉時代(1185頃-1333年)のものだそうで、経年変化はありますが、とても迫力のある立像でした。

このまま車でまっすぐ進むと、高速道路をまたぐ形で橋があり、その先に駐車場がありました。後から調べてみたら、東名高速道路の三ヶ日ジャンクションがすぐ近くにあるんですね!

大福寺の全体はこのようになっており、40分程あれば十分見て回れる広さでした。急な坂や階段などはないので、足腰に自信がない方でも参拝しやすいと思います。

受付をすませ、まず訪れたのは宝物殿と庭園のあるエリア。こちらの赤い山門をくぐっていきます。

宝物殿に所蔵されている品は撮影禁止のため納めておりませんが、国指定重要文化財をはじめ、様々な文化財や井伊家の貴重な古文書が陳列しており、とても興味深かったです。

先に進んで庭園へ。こちらは室町時代(1336-1573年)に築庭されたもので、静岡県指定名勝に認定されています。また、江戸時代前期の茶人、山田宗徧が来往し愛好した名園としても知られています。

回遊式庭園で、背後の山を利用した築山があり、阿弥陀三尊が石組によって表されているとの事。大きな池には元気で立派な錦鯉がたくさん泳いでいて、私の足音を聞きつけてお口をパクパクしに近寄ってきてくれました。

そして、こちらは大福寺の古木大銀杏。樹齢300年以上といわれる大樹です。

地面には銀杏の実がたくさん落ちていました。葉っぱが色づく頃は綺麗なんだろうなと想像を掻き立てられます。

宝物殿と庭園を後にして、いよいよ本殿に向かいます。

参道の脇にはアジサイの植木と一緒にたくさんのお地蔵様がいらっしゃり、可愛らしい雰囲気です。

こちらが大福寺のご本堂。

秘仏の薬師瑠璃如来像(県指定重要文化財)が安置されています。

境内には、他にも画像の六角堂や護摩堂、大師堂といった建物がありました。

こちらは梅の実。時期的に他のお寺でも見かけましたが、大福寺さんのこの梅の実が一番立派で美味しそうな香りを放っておりました。

大福寺は、仁王門こそ華やかでしたが、本堂のあたりは山に寄り添うようにひっそりとしていて、とても落ち着いた雰囲気のお寺でした。人生で初めて野生のフクロウを目撃したのですが、残念ながらすぐに飛び立ってしまったためお写真には納められず…。

最後に、大福寺といえば、浜名納豆!!!

その歴史はなんと室町時代から。足利7代将軍義勝、今川義元、豊臣秀吉、徳川家康以下歴代将軍と、名立たる将軍たちに献上されていた名産品です。

納豆と言っても、糸を引く納豆とは全く異なり、ポロポロと乾いていてお味噌のような色の豆に濃縮された旨味がつまっている、他にはない味の珍味です。この浜名納豆は中国(明時代)の僧から伝来され、室町時代から生き続ける納豆菌によって自然発酵されているそうです。

もともと唐納豆と言われていたそうですが、徳川家康将軍が、ある年に献上の納期が遅れた際に「浜名の納豆はまだ来ぬか。」と、納豆が来るのを待ちわびて言っていたことから、「浜名納豆」と呼ばれるようになったそうです。また、現在は大福寺納豆とも呼ばれています。

大福寺編、以上となります!

今回もお付き合いいただきありがとうございました。

次回は最後、摩訶耶寺についてご案内していきますので、ぜひご期待ください☆

大福寺

静岡県浜松市北区三ケ日町福長220-3

TEL:053-525-0278

拝観時間:9:00-16:00

入場料:大人(高校生以上)500円、中高生300円、庭園のみ100円

駐車場:あり

http://daifukuji.jp/

2020年07月27日 12:18

湖北五山巡りの旅③奥山方広寺≫

こんにちは!

The GATE鈴木です。

シリーズでお届けしている湖北五山巡りの旅、今回は3番目のお寺、奥山方広寺について紹介していきます。

前回の投稿はコチラからぜひ↓

①宝林寺

②龍潭寺

臨済宗方広寺派大本山

大本山方広寺 奥山半僧坊総本殿

方広寺は臨済宗方広寺派の大本山で、1371年(建徳2年)、当地を治めていた豪族奥山六郎次郎朝藤(おくやまろくろうじろうともふじ)の招きにより、後醍醐天皇の皇子無文元選(むもんげんせん)禅師によって開創されました。(余談ですが、前回投稿した龍潭寺にも後醍醐天皇の皇子である宗良親王が登場していますが、このご兄弟にあたる方ですね。)その後、度重なる火災や廃仏棄却運動により衰退する時期もありましたが、日本全国からのご寄進もあり現在の形に再建、復興を遂げています。

方広寺派の大本山という事もあり、湖北五山の中でも群を抜いてスケールが大きく、60ヘクタール(東京ドーム約13個分)もの広大な敷地に、本堂、半僧坊真殿、上天台舎利殿、三重の塔など多くの建物を擁しています。また、その長い歴史の中に様々なドラマがあり、その一部をこの後お写真とともにご紹介していきたいと思います。

それでは、方広寺編、どうぞご覧下さい。

方広寺がある奥山地区は、浜松の市街地からおおよそ1時間程度。駐車場についてから5分ほど歩くと、このような門が見えてきて、この時点で観光気分がぐっと上がってきます。

この門をくぐると飲食店などが並び、小規模な門前町のような雰囲気ですが、残念ながらこの時期の平日はどのお店も閉店しており、看板猫さんが挨拶をしてくれる程度でした。

受付のある黒門から本堂まではゆるやかな山道を15分ほど歩きますので、歩きやすい履物で参拝されることをお勧めします。

こちらは弁天堂。出世弁才天と書かれた標石が立っており、池には立派な錦鯉が優雅に泳ぐ姿が見られました。

参道を歩いていると、次から次へと現れるこれらの五百羅漢像たち。

この哲学の道以外にもそこかしこにいらっしゃいますが、これは1770年に拙巌(せつがん)和尚が発願されたそうで、多くの方の寄進によって五百体もの羅漢が安置されたとの事です。現在もこの羅漢像の寄進は続いているようで、参拝の最初から最後まで、この羅漢像に見守られているような、大きな存在感を持っていました。

おだやかな顔の羅漢様の頭の上にはかわいいカマキリさんが。

他にも、サワガニやトンボ、アゲハ蝶、トカゲ?など、小さな生き物がたくさん見られて楽しかったですよ!

こちらの赤い亀背橋を渡ると、その先に本堂が待ち受けています。

グーっと、パノラマ撮影。

こちらが、方広寺の本堂です。この本堂は、明治14年全山堂宇が焼失した大火の後、明治38年から大正7年にかけて竣工されたもので、間口32m、奥行き27mと東海屈指の大きさです。目の前に立ってみると、その大きさに圧倒されました。

この本堂を再建する際、全国の信者善女人から頭髪の奉納を享け、この写真の毛綱を作り、無事棟木を挙げて本堂が完成したとの事です。この毛綱は「十万一念力の毛綱」と呼ばれ、長さ90m、重量は150kgにもなるそうです。す、すごいですね…。

本堂の中に安置されているのは国重要文化財の釈迦三尊像です。

撮影禁止の為、お写真には納めていませんが、中央に釈迦如来、右に文殊菩薩、左に普賢菩薩の3人が並ぶ三尊像で、1352年に造られた物になります。HPにお写真は出ていますが、その迫力を味わうためにも、ぜひ実物をご覧になってみて下さいね。

平日という事もあって参拝の方はあまり多くなく、この広々とした本堂にたった一人と、大変贅沢な時間を過ごす事ができました。

せっかくなので、美しいお堂の天蓋を真下から。

さて、本堂を後にして順路を進むと、なんだか怖いお顔がたくさん並んでいます…。

この廊下を渡って、いよいよ半僧坊真殿に近づいていきます。

ちなみに皆様、「半僧坊」って何かご存知ですか?

私は今までずっとお寺の施設か建物の一種で、「奥山半僧坊方広寺」というのは「奥山にある半僧坊という建物がある方広寺」と思い込みで勘違いしておりました…。

「半僧坊」とは、方広寺で祀られている鎮守の神様の事なんです。

言い伝えによると、方広寺の開祖である無文元選禅師が中国から船に乗って帰国する際、東シナ海で台風に遭われ、その時に突然船に現れたのが、この半僧坊様でした。そのお姿は、法衣をまとって袈裟を着た鼻の高い異人の姿だったそうで、「わたしは禅師が正法を伝え弘められるために、無事に故国に送り申します」と叫び、船を博多の港まで導き、姿を消したと言われています。そしてその後、禅師がこの方広寺を開かれたとき再び現れて弟子となり、修行に励んておられましたが、その後禅師が亡くなると、「わたしはこの山を護り、このお寺を護り、世の人々の苦しみや災難を除きましょう」と言い残し、姿を消したのだそうです。

半僧坊というのは、禅師の弟子となる際のお姿が僧のようであって完全な僧の姿ではなかったため、禅師から「汝は僧にあって僧にあらず」といわれ、「半僧坊」と呼ばれるようになったことからだそうです。

その後、「奥山半僧坊大権現」としておまつりするようになり、厄難消除(海上安全・火災消除)の神様として、ご信仰をあつめています。

明治時代に起こった大火でも、大火事の中にも拘らず半僧坊を祀るお堂はなぜか焼けなかったそうですよ。

こちらのお写真は、半僧坊真殿にある上り龍下り龍です。

その後は順路を戻り、本堂裏庭園「らかんの庭」を見学。

このお庭にもたくさんの羅漢様がいらっしゃり、笑顔で迎えてくださいます。荒い石垣のくっきりとした陰影がとても印象的でした。

らかんの庭を過ぎると、左手に傾斜を上る階段が。ここで屋外用の履物に履き替えて登っていきます。

先ほど参拝した半僧坊真殿のスタッフさんと少しお話をした際に、この階段を上った先にある「上天台舎利殿(じょうてんだい しゃりでん)」から眺める方広寺の景色が素敵ですよと教えてもらったので、わくわくと足を進めていきます。

登り切ってみると、まだかなり新しい舎利殿があり、そこからは境内一と言われる見晴らしの良い眺望を見ることができました。目線が高いため、本堂の立派な瓦屋根も思う存分眺めることができます。これもお写真では伝わりきれない壮大さです!!

舎利殿とは仏の遺骨を安置する納骨堂の事なのですが、なんとこの方広寺にはスリランカの仏歯寺(お釈迦様の犬歯が納められている、仏教の聖地。)からお分け頂いた仏舎利(お釈迦様のお骨の一部)が納められているそうです。

壇家の方だけでなく、一般の方もこの舎利殿に納骨する事ができるそうですよ。

私事ですが、ちょうど3年前にこの仏歯寺に行ってきました。お堂の中には色鮮やかな蓮の花がたくさんお供えされており、お香の立ち込める中、熱心な仏教徒が床に座り込んで(恐らく)仏教歌を唱和していました。まさに聖地という言葉にふさわしい、エネルギーをひしひしと感じたお寺でした。

この写真は仏歯寺のお堂の入り口ですが、日本のお寺とかなりイメージが違いますね。

最後に、方広寺のご神木「半僧杉」。

この杉は推定樹齢600年で、先述した明治の大火の際にも火災を免れたため、鎮守の神様の名を取って半僧杉と呼ばれているそうです。

ご紹介したいことが多く、大ボリュームになってしまいましたが、方広寺編、以上となります。

宝林寺で購入した御朱印色紙も、残り2つとなりました!

あと2か所、④大福寺と⑤摩訶耶寺は改めてご紹介してまいりますので、次回もぜひよろしくお願い致します♪

奥山方広寺

静岡県浜松市北区引佐町奥山1577-1

TEL:053-543-0003

拝観時間:9:00-16:30(最終受付16:00)

入場料:大人(高校生以上)500円、小人(小中学生)200円

駐車場:あり

http://www.houkouji.or.jp/index.html

The GATE鈴木です。

シリーズでお届けしている湖北五山巡りの旅、今回は3番目のお寺、奥山方広寺について紹介していきます。

前回の投稿はコチラからぜひ↓

①宝林寺

②龍潭寺

臨済宗方広寺派大本山

大本山方広寺 奥山半僧坊総本殿

方広寺は臨済宗方広寺派の大本山で、1371年(建徳2年)、当地を治めていた豪族奥山六郎次郎朝藤(おくやまろくろうじろうともふじ)の招きにより、後醍醐天皇の皇子無文元選(むもんげんせん)禅師によって開創されました。(余談ですが、前回投稿した龍潭寺にも後醍醐天皇の皇子である宗良親王が登場していますが、このご兄弟にあたる方ですね。)その後、度重なる火災や廃仏棄却運動により衰退する時期もありましたが、日本全国からのご寄進もあり現在の形に再建、復興を遂げています。

方広寺派の大本山という事もあり、湖北五山の中でも群を抜いてスケールが大きく、60ヘクタール(東京ドーム約13個分)もの広大な敷地に、本堂、半僧坊真殿、上天台舎利殿、三重の塔など多くの建物を擁しています。また、その長い歴史の中に様々なドラマがあり、その一部をこの後お写真とともにご紹介していきたいと思います。

それでは、方広寺編、どうぞご覧下さい。

方広寺がある奥山地区は、浜松の市街地からおおよそ1時間程度。駐車場についてから5分ほど歩くと、このような門が見えてきて、この時点で観光気分がぐっと上がってきます。

この門をくぐると飲食店などが並び、小規模な門前町のような雰囲気ですが、残念ながらこの時期の平日はどのお店も閉店しており、看板猫さんが挨拶をしてくれる程度でした。

受付のある黒門から本堂まではゆるやかな山道を15分ほど歩きますので、歩きやすい履物で参拝されることをお勧めします。

こちらは弁天堂。出世弁才天と書かれた標石が立っており、池には立派な錦鯉が優雅に泳ぐ姿が見られました。

参道を歩いていると、次から次へと現れるこれらの五百羅漢像たち。

この哲学の道以外にもそこかしこにいらっしゃいますが、これは1770年に拙巌(せつがん)和尚が発願されたそうで、多くの方の寄進によって五百体もの羅漢が安置されたとの事です。現在もこの羅漢像の寄進は続いているようで、参拝の最初から最後まで、この羅漢像に見守られているような、大きな存在感を持っていました。

おだやかな顔の羅漢様の頭の上にはかわいいカマキリさんが。

他にも、サワガニやトンボ、アゲハ蝶、トカゲ?など、小さな生き物がたくさん見られて楽しかったですよ!

こちらの赤い亀背橋を渡ると、その先に本堂が待ち受けています。

グーっと、パノラマ撮影。

こちらが、方広寺の本堂です。この本堂は、明治14年全山堂宇が焼失した大火の後、明治38年から大正7年にかけて竣工されたもので、間口32m、奥行き27mと東海屈指の大きさです。目の前に立ってみると、その大きさに圧倒されました。

この本堂を再建する際、全国の信者善女人から頭髪の奉納を享け、この写真の毛綱を作り、無事棟木を挙げて本堂が完成したとの事です。この毛綱は「十万一念力の毛綱」と呼ばれ、長さ90m、重量は150kgにもなるそうです。す、すごいですね…。

本堂の中に安置されているのは国重要文化財の釈迦三尊像です。

撮影禁止の為、お写真には納めていませんが、中央に釈迦如来、右に文殊菩薩、左に普賢菩薩の3人が並ぶ三尊像で、1352年に造られた物になります。HPにお写真は出ていますが、その迫力を味わうためにも、ぜひ実物をご覧になってみて下さいね。

平日という事もあって参拝の方はあまり多くなく、この広々とした本堂にたった一人と、大変贅沢な時間を過ごす事ができました。

せっかくなので、美しいお堂の天蓋を真下から。

さて、本堂を後にして順路を進むと、なんだか怖いお顔がたくさん並んでいます…。

この廊下を渡って、いよいよ半僧坊真殿に近づいていきます。

ちなみに皆様、「半僧坊」って何かご存知ですか?

私は今までずっとお寺の施設か建物の一種で、「奥山半僧坊方広寺」というのは「奥山にある半僧坊という建物がある方広寺」と思い込みで勘違いしておりました…。

「半僧坊」とは、方広寺で祀られている鎮守の神様の事なんです。

言い伝えによると、方広寺の開祖である無文元選禅師が中国から船に乗って帰国する際、東シナ海で台風に遭われ、その時に突然船に現れたのが、この半僧坊様でした。そのお姿は、法衣をまとって袈裟を着た鼻の高い異人の姿だったそうで、「わたしは禅師が正法を伝え弘められるために、無事に故国に送り申します」と叫び、船を博多の港まで導き、姿を消したと言われています。そしてその後、禅師がこの方広寺を開かれたとき再び現れて弟子となり、修行に励んておられましたが、その後禅師が亡くなると、「わたしはこの山を護り、このお寺を護り、世の人々の苦しみや災難を除きましょう」と言い残し、姿を消したのだそうです。

半僧坊というのは、禅師の弟子となる際のお姿が僧のようであって完全な僧の姿ではなかったため、禅師から「汝は僧にあって僧にあらず」といわれ、「半僧坊」と呼ばれるようになったことからだそうです。

その後、「奥山半僧坊大権現」としておまつりするようになり、厄難消除(海上安全・火災消除)の神様として、ご信仰をあつめています。

明治時代に起こった大火でも、大火事の中にも拘らず半僧坊を祀るお堂はなぜか焼けなかったそうですよ。

こちらのお写真は、半僧坊真殿にある上り龍下り龍です。

その後は順路を戻り、本堂裏庭園「らかんの庭」を見学。

このお庭にもたくさんの羅漢様がいらっしゃり、笑顔で迎えてくださいます。荒い石垣のくっきりとした陰影がとても印象的でした。

らかんの庭を過ぎると、左手に傾斜を上る階段が。ここで屋外用の履物に履き替えて登っていきます。

先ほど参拝した半僧坊真殿のスタッフさんと少しお話をした際に、この階段を上った先にある「上天台舎利殿(じょうてんだい しゃりでん)」から眺める方広寺の景色が素敵ですよと教えてもらったので、わくわくと足を進めていきます。

登り切ってみると、まだかなり新しい舎利殿があり、そこからは境内一と言われる見晴らしの良い眺望を見ることができました。目線が高いため、本堂の立派な瓦屋根も思う存分眺めることができます。これもお写真では伝わりきれない壮大さです!!

舎利殿とは仏の遺骨を安置する納骨堂の事なのですが、なんとこの方広寺にはスリランカの仏歯寺(お釈迦様の犬歯が納められている、仏教の聖地。)からお分け頂いた仏舎利(お釈迦様のお骨の一部)が納められているそうです。

壇家の方だけでなく、一般の方もこの舎利殿に納骨する事ができるそうですよ。

私事ですが、ちょうど3年前にこの仏歯寺に行ってきました。お堂の中には色鮮やかな蓮の花がたくさんお供えされており、お香の立ち込める中、熱心な仏教徒が床に座り込んで(恐らく)仏教歌を唱和していました。まさに聖地という言葉にふさわしい、エネルギーをひしひしと感じたお寺でした。

この写真は仏歯寺のお堂の入り口ですが、日本のお寺とかなりイメージが違いますね。

最後に、方広寺のご神木「半僧杉」。

この杉は推定樹齢600年で、先述した明治の大火の際にも火災を免れたため、鎮守の神様の名を取って半僧杉と呼ばれているそうです。

ご紹介したいことが多く、大ボリュームになってしまいましたが、方広寺編、以上となります。

宝林寺で購入した御朱印色紙も、残り2つとなりました!

あと2か所、④大福寺と⑤摩訶耶寺は改めてご紹介してまいりますので、次回もぜひよろしくお願い致します♪

奥山方広寺

静岡県浜松市北区引佐町奥山1577-1

TEL:053-543-0003

拝観時間:9:00-16:30(最終受付16:00)

入場料:大人(高校生以上)500円、小人(小中学生)200円

駐車場:あり

http://www.houkouji.or.jp/index.html

2020年07月22日 11:56

湖北五山巡りの旅②龍潭寺≫

こんにちは♪

The GATE鈴木です。

前回に続きご案内してまいります湖北五山の旅、今回は龍潭寺についてまとめましたので、ぜひお付き合いください。

歴史と花・緑の古刹 井伊直虎ゆかりの寺

龍潭寺

井伊家の菩提寺として有名な龍潭寺は、臨済宗妙心寺派のお寺で、奈良時代の僧、行基(ぎょうぎ)菩薩が733年(天平5年)に開創されました。元々この地は「井の国」と呼ばれた土地で、井伊氏の元祖である井伊共保(ともやす)公は1010年、この龍潭寺の正面にある井戸の傍らで出生したと伝えられています。

井伊家は鎌倉時代は源頼朝に仕え、南北朝時代には宗良(むねよし)親王(後醍醐天皇の皇子)を井伊城に迎え北朝軍と戦った名門です。その後も、井伊直虎、井伊直政、そして井伊大老直弼と、歴史の担い手として名を馳せた重要人物を次々と輩出しています。

「龍潭寺」という名前がつけられたのは開創から800年も後の事で、1560年に今川氏に仕え桶狭間の戦いで戦死した井伊家22代直盛(直虎の父)の戒名を取り、名づけられたそうです。

概略はこのような感じです。

それでは早速、訪問の様子をご覧いただきましょう!

この時期の龍潭寺さんはとにかく緑の美しさが際立っておりましたので、そちらにクローズアップしてお届けしていきます。

まずは大門(山門)から。濃い緑と相まって、趣深い風格です。

大門を抜けると、細いアプローチを通り、さらに奥へ進んでいきます。途中、白いお花が落ちていてとても可憐でした。

さらに歩みを進めると、次に目に入るのは綺麗な蓮の花。なんだか現実世界から離脱したような美しさです…。

拝観は、こちらの立派な庫裡(くり)にある受付を通ります。

本堂に入るとまず目に入るのがこの大きな仏像、「丈六(じょうろく)の釈迦牟尼佛(しゃかむにぶつ)」。

遠州地方一の大きさとの事で、丈六とは仏像の背丈の一基準で、立像での高さが4.85m程の規模だそうですが、この仏像はお坐りのため、3m程の高さとなっています。それでも十分な迫力を感じます。

また、頬や胸を中心に黒い汚れがあるのは、明治初年に起こった廃仏毀釈(仏教を敗訴し、お寺や仏像などを壊す)の動乱の傷跡です。元々本堂の前にあった大仏殿を取り壊した際、近所の子供たちがこの仏さまに登り、金箔をこすった痛々しいお姿がそのまま残されているんです。

ちょうどみぞおちの辺りに「丈」の字が読み取れると思いますが、いたるところに「丈六」の落書きがされていました。そんな、廃仏棄釈の生き証人といえる仏さまです。

また、この本堂で特に有名なのはこのうぐいす張りの廊下。静かに歩こうとするとキュッキュッと音がなり、忍びを知らせるしかけとなっています。

龍潭寺には、井伊家にまつわる物や井伊家の人物の座像などもたくさん置かれています。これもその一つで、井伊家で使用されていたお籠になります。現物を見るとけっこう小さくて、これに乗って長時間移動するのはとても大変そうです…。

さて、龍潭寺といえば、冒頭の写真にある本堂裏の庭園ですね。これは江戸時代初期に小堀遠州によって造られた池泉鑑賞式庭園です。小堀遠州は、豊臣秀吉や徳川家康らに仕えた大名でありながら、茶人、建築家、作庭家、書家としても活躍した文化人でもありました。井伊家25代直孝と親しく、その依頼によって龍潭寺の庭園が造られたと言われています。

本堂から見る景色も美しいですが、今回おすすめしていただいたのは庫裡にある書院(殿様着座の間)からの眺め。庫裡の廊下をまっすぐ進んでいきます。

一番奥まで進んで、左側を見ると、このような景色が。奥には井伊家40代にわたるお位碑を祀る御霊屋が見え、当時の殿様が見ていた眺めと同じお庭の様子を見ることができます。

この日は梅雨の時期で生き生きとした緑の美しさが際立っておりましたが、このお庭は季節や時間帯によって表情を変えていき、いつ訪れてもその時の見頃を楽しむことができます。

本堂、庫裡を後にして、裏にある井伊家の墓所へもお参り。元祖共保から22代直盛、次郎法師直虎、23代直親、24代直政と、井伊家の歴代当主たちが一同に眠っておられました。

最後に、こちらはご神木「梛(なぎ)の木」。24代直政公の無事成長を願って植えられたと伝わっており、隣には子育て地蔵が祀られています。生命力溢れる大木でした。

龍潭寺編、以上となります。

龍潭寺さんは何度か訪れていましたが、今回改めてその歴史の奥深さを学ぶことができました。

井伊家の歴史が、この山里の美しいお寺で眠っているという事がとてもロマンを感じさせます。

今回ご紹介した他にもまだまだ沢山見所がありますので、ぜひ実際に訪れてご覧いただければ幸いです!

龍潭寺

静岡県浜松市北区引佐町井伊谷1989

TEL:053-542-0480

拝観時間:9:00-16:30(17:00閉門)

入場料:大人(高校生以上)500円、小人(小中学生)200円

駐車場:あり

http://www.ryotanji.com/

今回も長々とお付き合いいただき、ありがとうございました♪

次回は方広寺さんを紹介していきますので、ぜひお楽しみに!

The GATE鈴木です。

前回に続きご案内してまいります湖北五山の旅、今回は龍潭寺についてまとめましたので、ぜひお付き合いください。

歴史と花・緑の古刹 井伊直虎ゆかりの寺

龍潭寺

井伊家の菩提寺として有名な龍潭寺は、臨済宗妙心寺派のお寺で、奈良時代の僧、行基(ぎょうぎ)菩薩が733年(天平5年)に開創されました。元々この地は「井の国」と呼ばれた土地で、井伊氏の元祖である井伊共保(ともやす)公は1010年、この龍潭寺の正面にある井戸の傍らで出生したと伝えられています。

井伊家は鎌倉時代は源頼朝に仕え、南北朝時代には宗良(むねよし)親王(後醍醐天皇の皇子)を井伊城に迎え北朝軍と戦った名門です。その後も、井伊直虎、井伊直政、そして井伊大老直弼と、歴史の担い手として名を馳せた重要人物を次々と輩出しています。

「龍潭寺」という名前がつけられたのは開創から800年も後の事で、1560年に今川氏に仕え桶狭間の戦いで戦死した井伊家22代直盛(直虎の父)の戒名を取り、名づけられたそうです。

概略はこのような感じです。

それでは早速、訪問の様子をご覧いただきましょう!

この時期の龍潭寺さんはとにかく緑の美しさが際立っておりましたので、そちらにクローズアップしてお届けしていきます。

まずは大門(山門)から。濃い緑と相まって、趣深い風格です。

大門を抜けると、細いアプローチを通り、さらに奥へ進んでいきます。途中、白いお花が落ちていてとても可憐でした。

さらに歩みを進めると、次に目に入るのは綺麗な蓮の花。なんだか現実世界から離脱したような美しさです…。

拝観は、こちらの立派な庫裡(くり)にある受付を通ります。

本堂に入るとまず目に入るのがこの大きな仏像、「丈六(じょうろく)の釈迦牟尼佛(しゃかむにぶつ)」。

遠州地方一の大きさとの事で、丈六とは仏像の背丈の一基準で、立像での高さが4.85m程の規模だそうですが、この仏像はお坐りのため、3m程の高さとなっています。それでも十分な迫力を感じます。

また、頬や胸を中心に黒い汚れがあるのは、明治初年に起こった廃仏毀釈(仏教を敗訴し、お寺や仏像などを壊す)の動乱の傷跡です。元々本堂の前にあった大仏殿を取り壊した際、近所の子供たちがこの仏さまに登り、金箔をこすった痛々しいお姿がそのまま残されているんです。

ちょうどみぞおちの辺りに「丈」の字が読み取れると思いますが、いたるところに「丈六」の落書きがされていました。そんな、廃仏棄釈の生き証人といえる仏さまです。

また、この本堂で特に有名なのはこのうぐいす張りの廊下。静かに歩こうとするとキュッキュッと音がなり、忍びを知らせるしかけとなっています。

龍潭寺には、井伊家にまつわる物や井伊家の人物の座像などもたくさん置かれています。これもその一つで、井伊家で使用されていたお籠になります。現物を見るとけっこう小さくて、これに乗って長時間移動するのはとても大変そうです…。

さて、龍潭寺といえば、冒頭の写真にある本堂裏の庭園ですね。これは江戸時代初期に小堀遠州によって造られた池泉鑑賞式庭園です。小堀遠州は、豊臣秀吉や徳川家康らに仕えた大名でありながら、茶人、建築家、作庭家、書家としても活躍した文化人でもありました。井伊家25代直孝と親しく、その依頼によって龍潭寺の庭園が造られたと言われています。

本堂から見る景色も美しいですが、今回おすすめしていただいたのは庫裡にある書院(殿様着座の間)からの眺め。庫裡の廊下をまっすぐ進んでいきます。

一番奥まで進んで、左側を見ると、このような景色が。奥には井伊家40代にわたるお位碑を祀る御霊屋が見え、当時の殿様が見ていた眺めと同じお庭の様子を見ることができます。

この日は梅雨の時期で生き生きとした緑の美しさが際立っておりましたが、このお庭は季節や時間帯によって表情を変えていき、いつ訪れてもその時の見頃を楽しむことができます。

本堂、庫裡を後にして、裏にある井伊家の墓所へもお参り。元祖共保から22代直盛、次郎法師直虎、23代直親、24代直政と、井伊家の歴代当主たちが一同に眠っておられました。

最後に、こちらはご神木「梛(なぎ)の木」。24代直政公の無事成長を願って植えられたと伝わっており、隣には子育て地蔵が祀られています。生命力溢れる大木でした。

龍潭寺編、以上となります。

龍潭寺さんは何度か訪れていましたが、今回改めてその歴史の奥深さを学ぶことができました。

井伊家の歴史が、この山里の美しいお寺で眠っているという事がとてもロマンを感じさせます。

今回ご紹介した他にもまだまだ沢山見所がありますので、ぜひ実際に訪れてご覧いただければ幸いです!

龍潭寺

静岡県浜松市北区引佐町井伊谷1989

TEL:053-542-0480

拝観時間:9:00-16:30(17:00閉門)

入場料:大人(高校生以上)500円、小人(小中学生)200円

駐車場:あり

http://www.ryotanji.com/

今回も長々とお付き合いいただき、ありがとうございました♪

次回は方広寺さんを紹介していきますので、ぜひお楽しみに!